シリーズ知恵ブクロウ&生きものハンドブック

日と月の巡りを合わせて

2014/12/02

旧暦閏九月の十三夜が大いに話題になった。月と太陽の運行を組み合わせることで編み出された太陰太陽暦を考えるのに、この12月は実に似つかわしい時節だろう。終点を迎えて起点を考える、2014年の冬至考。

閏月が暦を補正した後で

先月取り上げた"閏九月"について、書いていた時にはそれが今時分人の興味を引くとは微塵も予想しなかったのだが、何やら随分と巷間の話題に上ったらしい。

先月取り上げた"閏九月"について、書いていた時にはそれが今時分人の興味を引くとは微塵も予想しなかったのだが、何やら随分と巷間の話題に上ったらしい。

太陰太陽暦を特徴づける補正制度である閏月の操作がこのように注目されることはなかなか稀有なことなのではないだろうか。過去の暦を紐解けば、九月に閏月が入ったことは弘化元年(1844年)から明治五年(1872年)まで採用されていた最後の太陰太陽暦、天保暦の期間には一度も無く、前回は寛政暦下の1843年のことだったらしい。

"後の十三夜"の喧騒がすっかり忘れ去られた頃、小雪(十月中)であり朔であった11月22日に旧暦十月を迎えた時にこそ、「これで本来の"日読み"に戻ったのだな」と暦法を考える楽しさをひっそりと噛み締めたような気もする。

その殊更の盛り上がり様には多少面食らいもしたが、ともあれもしこの機会に月と太陽の歩みを読み解くことで築かれてきた暦法に目が向いたのであれば、この十二月にやってくる一つの節目にも注目してみてはどうか。

朔望月と太陽年の起点を重ねる

古代の暦は月が満ち欠けして戻る周期「朔望月」を基準に12か月重ねて暦年とした太陰暦から発祥したが、地球上の生態サイクルを支配している季節周期、即ち太陽の運行に完全には従わない点で不都合な暦でもあった。そこで、黄道上を太陽が一周する期間「太陽年」に近づける仕組みを取り入れたのが太陰太陽暦である。

この太陽運行を計算する起点は、中国発祥の太陰太陽暦では冬至に置かれた。現行暦では冬至は12月に訪れるが、二十四節気においては「十一月中」であり、冬至は必ず十一月に含まれた。この冬至が朔日、つまり月初の十一月一日に当たった場合、この日は《朔旦冬至》と呼ばれた。太陽と太陰とが起点を同じく揃えて巡り始める、要の日だ。

この太陽運行を計算する起点は、中国発祥の太陰太陽暦では冬至に置かれた。現行暦では冬至は12月に訪れるが、二十四節気においては「十一月中」であり、冬至は必ず十一月に含まれた。この冬至が朔日、つまり月初の十一月一日に当たった場合、この日は《朔旦冬至》と呼ばれた。太陽と太陰とが起点を同じく揃えて巡り始める、要の日だ。

太陰太陽暦は暦年と太陽年がずれていく暦法であったから、朔旦冬至は毎年訪れる訳ではない。1朔望月は29.530589日。一方、1太陽年は365.2422日だ。その周期が再び揃うまでの期間を求めると、

235朔望月=6939.6884日

19太陽年=6939.6018日

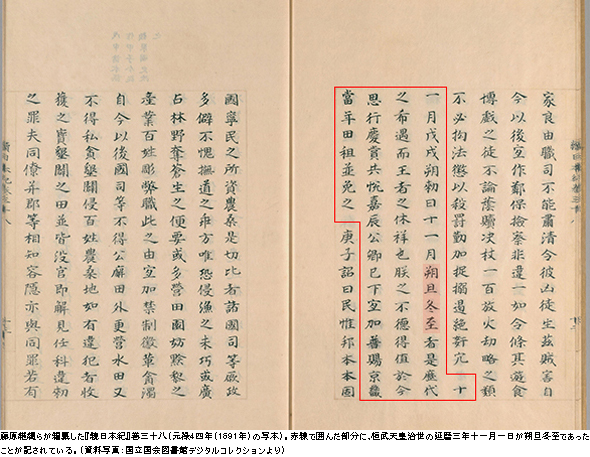

19太陽年を235朔望月とするとおよそ一致することが解かる。この19年の周期を、ギリシアでは≪メトン周期≫と呼び、中国では≪章≫と呼んだ。ここで、235=19×12+7 となることから、1章19年の間に7回の閏月を入れる方法(章法)が採用された。朔旦冬至はこの19年周期の始まり≪章首≫とされたため、中国の王朝において重視され、祝賀が行われたという。斉明天皇五年(659年)、日本からの使者が唐の宮廷で式に際会した記録が『日本書紀』に残っている。また『続日本紀』に現れる桓武天皇の延暦三年(784年)十一月朔が本朝最初の朔旦冬至らしく、この時は田租も免じられたとある。

厳密には、19太陽年は235朔望月よりもわずかに―2時間ほど―短い。そのため長期間に及べば誤差が蓄積してしまう。これを解消するため、単純な19年7閏の繰り返しを破棄して置閏することとなった(破章法)。そうすると、章首の冬至が朔旦に当たらない年や、章の中間で朔旦冬至になる年も生じることとなる。そうした折には、慣習としての朔旦冬至にこだわるために暦日を人為的に変更する混乱もあったようだ。

月と日の運行をより合わせてきた太陰太陽暦法を象徴するようなこの祝賀は、明治三年の朔旦冬至に当たり「方今開化ノ時ニ方リ、宜シク中葉已降ノ旧習ヲ一洗セラレテ、朔旦冬至ノ儀ハ廃止セラルル方然ルベシ」と決されたと言い、過去のものとなった。

それから間も無く、明治六年より日本も現行の太陽暦法を採用し今日に至るが、敢えて言うならば本年2014年の冬至は12月22日8時3分。同日10時36分が朔となる。

時間は流れ、天体は巡り

このコラムを担当して2年と9か月が過ぎた。その期間を長いと思うか短いと感じるか、主観的な時間の感覚は様々だろう。

古代ギリシアでは、"時間"を司る二つの神格が祀られたらしい。一つは《クロノス(χρόνος)》、いま一つは《カイロス(καιρός)》と言った。それぞれに異なる"時間"の概念を表す言葉として残り、クロノメータ(計時機器)やクロニクル(年代記)等、時に関する語句の随所に名残を留めるクロノスが過去から未来へと一方向に蟠ることなく流れていく時間を表すのに対して、カイロスとは永劫回帰する時間の観念であるそうだ。

それは昼と夜、月の満ち欠け、四季の循環といった自然界の現象の周期から獲得したリズムであり、連続的時間に現在地即ち"時刻"を見出す指標となったものだ。その制度化に対する人類の腐心が、暦法を編み上げている。

それは昼と夜、月の満ち欠け、四季の循環といった自然界の現象の周期から獲得したリズムであり、連続的時間に現在地即ち"時刻"を見出す指標となったものだ。その制度化に対する人類の腐心が、暦法を編み上げている。

カイロス時間はまた、心理的な時間、運命的な瞬間を表すらしい。循環する天体の運行は、いつしか誕生から死滅までの生命体の1サイクルと重ね合わされ、その時折々の人生の意味、そして再生への回帰の願いを託されたのだろう。

いずれにしても、毎度の益体も無い長文を綴っている間に、月は33回満ち欠けし、太陽が黄道上を990度巡った、即ち地球が太陽の周囲を2回と4分の3公転した、ということだ。

内藤 誠一郎(ないとう せいいちろう)

東京大学大学院にて電波天文学を学び、野辺山やチリの望遠鏡を用いて分子雲進化と星形成過程の研究を行う。

国立天文台では研究成果を利用する人材養成や地域科学コミュニケーションに携わり、2012年からは現職で広く学術領域と社会とのコミュニケーション促進に取り組む。修士(理学)。日本天文学会、天文教育普及研究会会員。東京都出身。

自然科学研究機構 国立天文台 広報普及員

(社)学術コミュニケーション支援機構 事務局長

天文学普及プロジェクト「天プラ」 プロジェクト・コーディネータ