"良い"会社が増えれば、社会が変わる。それがNPO法人「いい会社をふやしましょう」が掲げる理念です。同法人では、いい会社を増やすために、一般向けのシンポジウムや経営者向けの塾なども開催していますが、"会社や組織の中で働いている人"、"会社を通して社会を良くしたい"という層を対象にしたオープン塾も開催。それが、「いい会社の経営理念塾」です。

経営理念塾は平日の夜、会社員が仕事を終えてから来られる時間に開催されています。"いい会社"の経営者が登場し、いい会社とは何か、いい会社になるためには何が必要かを自らの経験にもとづいて語るのです。2013年から毎年テーマを設定し、全5回シリーズで開催してきましたが、第3クールとなる今年は「つらぬく経営」がテーマ。昨年の第2クールから3×3Laboで開催されており、「組織を動かす"ふつう"の人たち」をテーマにしたセッションに参加した人も多いのではないでしょうか。「いい会社は、普通の人のアクションで変わる」――それが昨年のメッセージでした。第3クールにはどんなメッセージが込められているのでしょう。第3クールは全講演を通して、いい会社をふやしましょうの理事でもある、鎌倉投信の新井和宏氏がモデレーターを務めることになっています。

9月2日、その経営理念塾第3クールの第1回が3×3Laboで行われました。冒頭、いい会社をふやしましょうの代表理事・江口耕三氏は、「"いい会社"にするためのビジネスのヒントやきっかけを持ち帰ってほしい」と呼びかけました。ゲストはパタゴニア日本支社長の辻井隆行氏。パタゴニアは、「責任ある経営」を掲げ、環境負荷の低い製品の製造販売に取り組んでおり、特にすべての使用コットンをオーガニックに変えたことがよく知られています。この日、「丸の内だということを忘れて(笑)普段の格好で来てしまった」とざっくりとラフな格好で登場した辻井氏は、「商品の紹介じゃなく、パタゴニアのこだわり、どんなミッションを持って取り組んでいるかを話したい」と語り、グローバルでの取り組み、日本支社での取り組みを紹介しました。

- 続きを読む

- 自然と労働の「環境」を守る

自然と労働の「環境」を守る

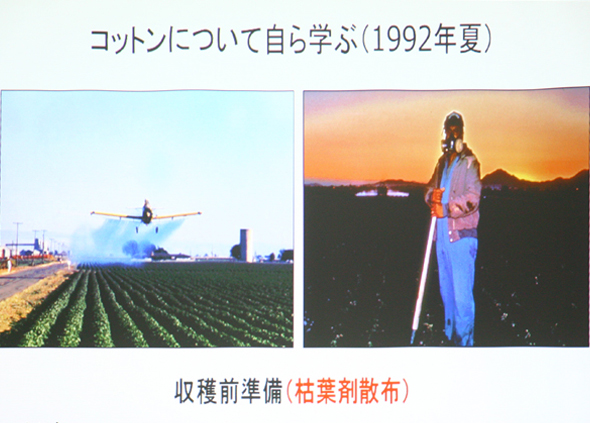

コットン生産は地球上の全耕作地の1%程度に過ぎないが、地球上で使われる殺虫剤の25%を使っているという。

コットン生産は地球上の全耕作地の1%程度に過ぎないが、地球上で使われる殺虫剤の25%を使っているという。

そのためコットンの収穫の時には、作業者は毒ガスマスクを着けて仕事をしなければならない。(当日のプレゼン資料より)

パタゴニアの、グローバルでの取り組みは、大きく分けると4つの枠組みで考えることができます。

まずひとつ目は「環境負荷の低いものを製造する」ということ。オーガニックコットンがその一例です。1988年にボストンの直営店で起きたショップスタッフの体調不良をきっかけに、コットン生産現場で大量の農薬・殺虫剤が使われていることを知った同社が、1996年にオーガニックコットンへ全面切替。同様に、ダウン、羊毛でも環境負荷を低減する取り組みを行っています。

まずひとつ目は「環境負荷の低いものを製造する」ということ。オーガニックコットンがその一例です。1988年にボストンの直営店で起きたショップスタッフの体調不良をきっかけに、コットン生産現場で大量の農薬・殺虫剤が使われていることを知った同社が、1996年にオーガニックコットンへ全面切替。同様に、ダウン、羊毛でも環境負荷を低減する取り組みを行っています。

二つ目は、「労働環境へのこだわり」です。「パタゴニアでは自社工場を持つことができないため、世界各地の工場と契約して製造しなければならない」が、その工場の労働環境について厳しい検査項目を設けているそう。2013年ダッカで起きた裁縫工場の崩落事故を挙げ、「子どものために時給14セントで危険な環境で働かざるを得ないお母さんがいる」のであり、「1本700円、1000円のジーンズが店頭に並んでいるとき、どこかの誰かにしわ寄せが行っているかもしれない。そのことを、僕達はビジネスを通して解決することができるんじゃないか、と意識するようになった」と辻井氏。

この2点について、辻井氏は「どこで誰が作っているかが、分厚いカーテンに覆われていて見えないことが問題」であり、もしかすると「現代の問題の多くがそこに起因しているかもしれない」と指摘する。そのため、パタゴニア本社では「環境と社会的責任チーム」が、数100の項目を確認し、工場、生産者を選んだうえで、可視化し、取引しているそうです。

ビジネススキームで社会インパクトをもたらす

淡水資源の枯渇は世界的な課題だ。グランドキャニオンからメキシコ湾へ流れ込んでいたコロラド川は、水量を上回る取水のために河口から100マイルも手前で干上がり、ヒビ割れた川床が続く。写真はその河口の様子。右側が干上がったコロラド川

淡水資源の枯渇は世界的な課題だ。グランドキャニオンからメキシコ湾へ流れ込んでいたコロラド川は、水量を上回る取水のために河口から100マイルも手前で干上がり、ヒビ割れた川床が続く。写真はその河口の様子。右側が干上がったコロラド川

(Colorado River Delta photo by Stuart Rankin[flickr])

3つめの枠組みが、「ビジネスに留まることでできること」です。「環境負荷にこだわるなら服を作るのをヤメればいいじゃないか、という指摘もある。それは確かにその通りで、僕達のステートメントには矛盾がある。服を作ることは必ず環境に負荷を与えるし、人間はどこまで行ってもポリューター(汚染者)でしかない」。しかし、だからこそ「ビジネスに留まってやるしかない」のです。

それは例えば「パタゴニアのプラクティスを、アパレルのトップ企業に教えること」。アパレル市場は全世界で10兆円。その上位を占めるトップ企業がパタゴニアと同じ考え方、取り組み方になれば、社会的インパクトは飛躍的に増大します。「1996年に全コットン製品をオーガニックに変えたときナイキが視察に来た。当時、コットンを完全にオーガニックにすることは不可能と言われていたので"まさかそんな"と真偽を確かめに来たのだろう。しかし、"本当にできている"ことを知ったナイキは、その場で、全コットン製品の1%を、オーガニックに変えると約束して帰っていった」。

ナイキの1%は「パタゴニアの100%より少し多い(笑)」というスケール。こうした取り組みをさらに広げていくためには「売上も大事」と辻井氏は話します。「オーガニックにしました、社会にも環境にもいいです、でも売上は全然です、でついてくる企業はない」。売上のバランスと社会貢献のバランスがトップ企業を動かす鍵になるのです。

そして4つ目の枠組みが「資源の問題」。「アパレルトップ企業がプラクティスを変えても、資源の問題は変わらない」のです。淡水、生物多様性など、自然資本の資源が著しく減少している今、資源へのインパクトを減らすためには「シンプルだけど、"R"しかない」と辻井氏。いわゆる「3R」と言われるリデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)などの「R」だ。しかし「パタゴニアは順番が違う」と辻井氏。

パタゴニアの「R」は、「Reduce」「Repair」「Reuse」「Recycle」の順番なのです。

「Reduce」は、買うものを「減らす」ということ。「まず、欲しいもの、必要なものは微妙に違う。本当に必要なものは何か、買うまえに少し考えてみて」。そして、捨てずに長く使うために「Repair」する体制を整えています。しかし、それでも着られなくなることはあるわけで、そんなときには「必要な人にあげる、売る」Reuseを推奨。そして最後に「本当にどうしようもなくなったら店頭に持ってきて」もらって、リサイクルへと回すのです。

「もう一度考える」のは未来のため

休憩をはさんで後半は、パタゴニア日本支社の独自で行っている石木ダムをめぐる活動について紹介がありました。これは「ビジネスベースから生まれる変化だけでは止まらない開発という破壊に対する、直接的な支援」だと辻井氏。

石木川は「日本人の原風景のひとつでは」と辻井氏(写真はパタゴニア社員ブログ「クリーネストライン」2015年6月18日の辻井氏によるエントリー「ダムネーション:石木ダム建設阻止活動をご支援ください」より。撮影は辻井氏)

石木ダムは、2017年の完成を目指す幅234メートル、高さ55メートルの巨大なダムですが、建設される石木川の川幅はたった2メートルほどに過ぎません。日本には、高さ15メートル以上のダムが2800基あり、小さなものまで入れれば10万基を超えるそう。しかし、「これまで、ダムによって失うもの、得るものについて、客観的な評価、議論ができていないのではないか」というのがそもそもの疑問でした。それも「地域経済だけでなく、環境、人権、文化」に渡ってです。

石木川は「日本人の原風景のひとつでは」と辻井氏(写真はパタゴニア社員ブログ「クリーネストライン」2015年6月18日の辻井氏によるエントリー「ダムネーション:石木ダム建設阻止活動をご支援ください」より。撮影は辻井氏)

石木ダムは、2017年の完成を目指す幅234メートル、高さ55メートルの巨大なダムですが、建設される石木川の川幅はたった2メートルほどに過ぎません。日本には、高さ15メートル以上のダムが2800基あり、小さなものまで入れれば10万基を超えるそう。しかし、「これまで、ダムによって失うもの、得るものについて、客観的な評価、議論ができていないのではないか」というのがそもそもの疑問でした。それも「地域経済だけでなく、環境、人権、文化」に渡ってです。

例えば、石木ダムは佐世保市の水源確保だと言いますが、人口が2017年までに26万人から19万人に減る佐世保市で、現状足りている以上の水が必要なのでしょうか。ダム湖に沈むことになる棚田にはレッドデータブックに記載されている生物が100種以上いますが、その観点はあるのかどうか。石木川のある川棚町はホタルの里としても有名ですが、その風景が失われることについては。そして、そこにある生活文化が失われることについては。建設費として540億円の税金を投入し、そのうえ、将来の子どもたちにまで、佐世保市までの導管の莫大な維持費を払わせることについては――?

パタゴニアでは、外国人記者クラブで記者会見を行ったほか、毎週のように入れ替わり立ち代り社員が現地に足を運んだり、日本支社初の独自・独断の意見広告を新聞に掲載したり、「NO ISHIKI DAM」というドネーションTシャツを販売したりしています。それは「とにかくまずは知ってもらうこと、考えてもらうこと」から始めてもらうため。

「僕らは、"反対"とは言わない。ただ、もう一度考えましょう、同じテーブルについてもう一度話し合いませんか、と呼びかけているだけ」と辻井氏は言います。石木ダムが計画されたのは1960年代です。例えば都内で1950年代の都市計画道路の建設計画が、現在の実情を無視して再稼働しようとし、住民の猛反対を受けている例がありますが、それとまったく同じことが石木ダムでも起きているし、「同じような問題は全国各地にあるんじゃないだろうか」と辻井氏は会場にも投げかけます。

つらぬく秘訣は"Walk the talk"?

最後に会場も交えてのトークセッションのパートへと移りました。モデレーターは前述の通り新井氏が務めています。

辻井氏と新井氏のセッションでは「なぜつらぬけるのか」という議論が活発に交わされました。企業のトップマネジメントばかりでなく、「小売業でありながら売上はあまりなくてもいい」とする現場で「社員はどう付いて行こうとしているのか」という問題もあるのでは、と新井氏。

辻井氏は、「Walk the talk」すなわち有言実行がポイントのひとつであり、創業者のイヴォン・シュイナードがパタゴニアの提唱する生き方を実践している例を挙げています。そして「短期的には自己矛盾しているようには見えても、中長期的には、企業活動と環境保護活動が同じものであると説明できる判断をしているし、常に社内でも話し合っている」と、つらぬく体制が、うまく作られていることを説明しました。会場からの「社会的理念を嫌がってやめる人はいないのか」という問いに対しては、「理念が嫌になって辞めた人はいない」と明快な回答。「石木ダムの活動にしても、それぞれの立場、考え方に準じて取り組んでもらっているので、それを社員の踏み絵のようにしたこともない」。

辻井氏は、「Walk the talk」すなわち有言実行がポイントのひとつであり、創業者のイヴォン・シュイナードがパタゴニアの提唱する生き方を実践している例を挙げています。そして「短期的には自己矛盾しているようには見えても、中長期的には、企業活動と環境保護活動が同じものであると説明できる判断をしているし、常に社内でも話し合っている」と、つらぬく体制が、うまく作られていることを説明しました。会場からの「社会的理念を嫌がってやめる人はいないのか」という問いに対しては、「理念が嫌になって辞めた人はいない」と明快な回答。「石木ダムの活動にしても、それぞれの立場、考え方に準じて取り組んでもらっているので、それを社員の踏み絵のようにしたこともない」。

新井氏は「つらぬく」ことのポイントのひとつに社会貢献と商業活動の「バランスの取り方」と「ストーリーの徹底」があるのではと指摘しています。「本気で環境問題に取り組んでいれば消費者には"本気でそこまでやってるんだ"と五感で伝わるはず。それが、パタゴニアの製品を着ることが、実はプライドを着ているという理解につながり、適正な価格であることも理解され、買ってもらえるようになっているのでは」。

最後に、新井氏に乞われ辻井氏から会場へメッセージ。「日本には"吾唯知足"(われただたるをしる)という美徳があり、これがすごくかっこいいと僕は思う。必要なものだけで生きると言っても、そこは人によって何が必要かは違うので、まず、買う前にちょっと考えてほしい。そして、社会のため、自然環境のため、というとちょっと重いので、身につけて、ちょっと気分の良くなるものがあると、それだけで気分がよくなってお得です、それくらいのところから、まず始めてみては」。石木ダムについては、「まず知ること、そして、賛成反対は抜きにして、面白い話があるよと話のネタに、友達に話してみて」と締めくくりました。

「いい会社」にするのは「私」

話題が多岐に渡ったため、改めて辻井氏に、会社の中から「いい会社」にするためには、どんな手があるかを聞いたところ、ひとつは「トップに行くこと」、もうひとつは「身近な仲間を集めて小さいアクションから始めること」とアドバイスをいただいた。「パタゴニアも、最初は同僚たちと、会議室で使うコップをマグカップにしよう、というところから始まった。いろいろな人を巻き込むことが大切」。

また、いい会社をふやしましょうの代表理事・江口氏は、「パタゴニアのような会社があるということをまず知ってもらうことが大切。自社とのギャップがあってそれでいい。いろいろな考え方があることを知るのが大切な一歩。会社というのは、常に社会との矛盾を孕みながら活動しなければならず、その活動をまず自分ごととして捉えるところから始めてもらえれば」と話している。その最初の一歩が第1回目であり、全5回のシリーズで、その先が見えてくる仕掛けなのだろう。今後も「いい会社の経営理念塾」ではさらに豪華なゲストが登場する。

関連リンク

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 3

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 4【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク

- 5

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 6

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 7CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」

- 8

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」 - 9

さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~

さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~ - 10

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】