過去のアーカイブ大丸有 エコまちづくり解体新書

3. 一人ひとりにできること、すべきこと

- 2011/09/06

オフィスと住まいで大震災に備えるには(大林組、清水建設、鹿島建設、大成建設、千代田区、三菱地所ホーム、住友林業)

3. 一人ひとりにできること、すべきこと

■ 日々の心構えが非常時に生きる

千代田区が設置している総合防災案内板

千代田区が設置している総合防災案内板ビルや住宅を地震に強いものにする技術やシステムも重要だが、最も大事なのは、地域で暮らし働く一人ひとりが防災の心構えをもつことだ。しかし、対策はまだまだこれからだ。千代田区が区内の約4,000事業所を対象に、東日本大震災が発生する直前である2011年2月に実施したアンケート調査の結果によると、オフィスに食料を備蓄している事業所は約3割、従業員への防災教育や訓練を行っている事業所は4割強で、帰宅困難者対策に取り組んでいる事業所は約1割に過ぎない。この傾向はとくに中小企業で多く見られる。

一方、区内でも大企業が多い大丸有エリアでは、地域協力会の「東京駅周辺防災隣組」を中心として、帰宅困難者避難訓練などの活動が毎年行われている。東日本大地震の際に、2,000人に及ぶ帰宅困難者の受け入れや毛布の配布、炊き出しなどがスムースに行われたのは、こうした日々の訓練のたまものであるといえよう。区では、エリア内に総合防災案内板を設置しているほか、皇居外苑や日比谷公園などを帰宅困難者支援場所として指定している。また、JRや地下鉄など鉄道の駅に携帯トイレを備蓄する計画を進めている。

■ 各地で地域防災計画見直しの動き

ここで、高層・超高層ビルの防災に関する法制度を見てみよう。国は阪神・淡路大震災による被害を教訓として、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」を制定した。既存の建物のうちホテルや学校、老人ホームなど多くの人が利用する一定規模以上のものを特定建築物とし、現行の耐震基準と同等以上の耐震性能をもたせることを努力義務ではあるが所有者に求める。従わない場合には、行政による指導や助言、公表などが行われる場合もある。

また、政府の中央防災会議は2005年に「建築物の耐震化緊急対策方針」をまとめ、2015年までに住宅と特定建築物それぞれの耐震化率を90%にする数値目標を掲げた。これに合わせて耐震改修促進法が改正され、現在、同法を受けて地方自治体の約9割が耐震改修促進計画を立てている。このほかにも、災害対策基本法、消防法、建築基準法などの関連法令による規制が行われている。さらに、国の防災基本計画をもとに地方自治体が地域防災計画を立てているが、東日本大震災とそれに伴う津波の発生、そして原発事故を受けて各地で計画を見直す動きが相次いでいる。

■ 地震発生! そのときわが家は

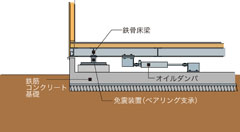

三菱地所ホームの「ピアニシモ」は、建物に伝わる地震エネルギーを吸収する高性能免震システムだ(写真は2011年8月現在)

三菱地所ホームの「ピアニシモ」は、建物に伝わる地震エネルギーを吸収する高性能免震システムだ(写真は2011年8月現在)オフィスワーカーにとって勤務先のオフィスビルでの防災はもちろんだが、自宅の防災も重要な問題だ。近年、多くのハウスメーカーが耐震・免震技術を搭載した家を開発し、販売している。三菱地所ホームの高性能免震システム「ピアニシモ」は、基礎と建物の間に設けた免震装置で建物に伝わる地震エネルギーを吸収し、最大5分の1程度、揺れにして約10分の1にまで低減することができる。免震装置は、建物の荷重を支えるとともに、地震時には揺れから建物を絶縁する支承材と地震エネルギーの減衰や建物の復元機能をもつ素材から構成されている。

また、同社のツーバイフォー工法による住まいは、壁・床・天井の6面がそれぞれ構造用木材の枠組みと構造用合板とを一体化した「ダイヤフラム」と呼ばれる強靭なパネルで構成されている。これらのパネルがつくる頑丈な箱型構造の建物は、水平、垂直のいずれから外力を受けてもバランス良く受け止め、分散して吸収する。その安定強度は、震度7クラスの大地震や瞬間最大風速秒速約50mの大型台風にも余裕で耐えられる。さらに、地震に耐える住まいを実現するのが基礎の耐久力。同社ではコンピュータによる壁量計算や構造計算を一邸ごとに実施して耐震強度を確認している。施工前に地盤や敷地の状態を調査して、問題がある場合には地盤改良を行うなどして最適な基礎工事を選択するという。

「マルチバランス構法」による住友林業の家(写真上)と、「地震エネルギー吸収パネル」(写真下)

「マルチバランス構法」による住友林業の家(写真上)と、「地震エネルギー吸収パネル」(写真下)一方、木の家がもつ良さを生かしつつ耐震性能の高さを追求しているのが、住友林業だ。同社では、木造軸組工法を進化させた「マルチバランス構法」、モノコック(一体)構造の「ツーバイフォー構法」、木質梁勝ちラーメン構造の「ビッグフレーム構法」から、住まい方や敷地条件に最も適した住まいを提案している。なかでも柱と梁で構成された軸組に面材のパネルを一体化したマルチバランス構法は、大地震などの巨大な外力を受けても接合部に力が集中しないので、建物の変形やねじれが抑えられる。

また、同社が開発した「地震エネルギー吸収パネル」は、パネルに取り付けた高剛性・高減衰ゴムが地震のエネルギーを熱エネルギーに変換して吸収する能力をもつ。一般的な筋かい工法に比べて地震エネルギーによる建物の変形を最大で約70%抑え、また、繰り返しの中小地震に対しても強さを維持する。マルチバランス構法に装着して効果を発揮する。さらに、グループのリフォーム専門会社である住友林業ホームテックは、アラミド繊維シートを貼って基礎を補強するARC工法など独自の技術を駆使した耐震リフォームを全国的に展開している。

両社とも、東日本大震災の発生後、展示場などで耐震についての問い合わせや引き合いが多くなっているという。また、鹿島建設も戸建住宅向けの免震システム「シンドCUT」を開発して採用実績を増やしている。今後、被災地や周辺地域における復興需要に加えて、耐震性能の高い住宅の新改築戸数が増えていきそうだ。