シリーズ知恵ブクロウ&生きものハンドブック

日有蝕盡之 -金環日食と巡る天体のパジェント-

日、蝕エ盡キタルコト有り(太陽が蝕み尽くされた)『日本書紀』巻二十二より

2012/05/22

この原稿が掲載される頃には、世間の話題を沸騰させた金環日食が日本列島を駆け抜けた後だ。果たして、私たちは天候に恵まれて稀なる光景を目の当たりにすることが出来ているのだろうか。

すべては、天の周期を知ることから

日食は、古来より様々な文化に伝承を残している。竜、獣、あるいは鬼神が日輪を飲み込む。日本では、記紀に見られる通り、素戔嗚命の狼藉に憤慨した天照大御神が岩屋に篭った「天岩戸」神話がよく知られるところだろう。昼の光と暑熱を司り神性を託される太陽が欠けるという、印象的を通り越して衝撃的な天象は、天変地異をもたらす凶兆として、あるいは君主の治世が徳を欠き世が乱れることへの天の警鐘として、畏怖されることもあったという。そして、その不安故にであろう、人はこの天象がいつ起こるのかを知ろうとした。

日食が周期的に起こることは、即ち天体の会合によって起きる現象であることは、古い時代から理解されていた。条件の似た日食がおよそ19年毎に(同一地域ではその3周期毎に)起きるサイクルを「サロス周期」という。月の朔望周期(満ち欠けの周期)と交点周期(地球の軌道を横切る周期)の公倍数から導かれるこの周期は、古代バビロニアで既に知られ、ギリシアの哲学者・科学者であったタレスは紀元前585年の日食を予報してみせたという。

日食という"天の差配"を読み解くために、人間は天体の運行を具に観察し、その規則性を見出してきた。こうした「暦」の構築は、今の分野で言えば位置天文学、天体力学に通じている。紀元2世紀のプトレマイオスによる天動説の大成、16世紀のコペルニクスを契機に再確認された地動説。太陽や月、惑星の運行の理解を精緻化する道程が、こうして最も古典的な時代に祖を有するからこそ、天文学は"最古の学問"とも呼ばれるのだ。

6月の空で巡り合う天体たち

天体の会合が引き起こす天文現象が、この日食の後も立て続けに起こるので、紹介しておこう。

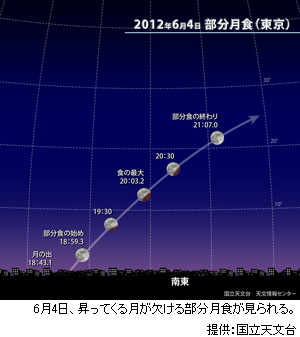

まず一つ目は、6月4日の夕刻に起こる「部分月食」だ。

まず一つ目は、6月4日の夕刻に起こる「部分月食」だ。

日食が起きる時期は、月が交点付近にいる訳だから、前後の満月では月食も起き易い。東京では、月の出から間もなく欠け始め、20時頃にはおよそ4割が欠ける。高度が低いので、南東の低空がよく見渡せる場所で楽しもう。西日本と北海道北西部では、月が欠けた状態で昇る月出帯食となる。

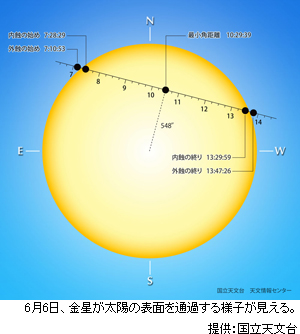

そしてもう一つ、これこそ"世紀の現象"という煽り文句に相応しいかも知れない希少な現象が、6月6日に起こる。

そしてもう一つ、これこそ"世紀の現象"という煽り文句に相応しいかも知れない希少な現象が、6月6日に起こる。

太陽の前面を金星が横切っていく「日面経過(太陽面通過)」だ。金星と地球が交点で会合する機会は大変少なく、8年で2回のペアを、121.5年、105.5年という周期で繰り返す。

前回は2004年に起きたが、次回は2117年を待たねばならない。 午前7時台から13時台までかけて、小さな黒い点が太陽面を移動して行く様子を、日食の際に使った太陽観察グラスを使って観察してみよう。日食同様、決して肉眼で直接太陽を見てはいけない。

国立天文台「ほしぞら情報 2012年6月」

天体の回転について、思いを馳せる

今日、空を見上げて日々動いていく天体の運行に、実感を持っている人は決して多くは無いだろう。天文学の多くの分野は、天体の性質と物理原理を追究する天体物理学の範疇となり、太陽や月や惑星の位置に日々意を凝らしているのは、占星術の方かも知れない。誰もが頭の中では当たり前のように太陽系のモデルを回せる現代だからこそ、この一連の現象に立ち会って、音も無く壮大に動いていく天体同士のパジェントをその一つの惑星の上から見ているという広がりに、思いを馳せてみるのもいいだろう。

内藤 誠一郎(ないとう せいいちろう)

東京大学大学院にて電波天文学を学び、野辺山やチリの望遠鏡を用いて分子雲進化と星形成過程の研究を行う。

国立天文台では研究成果を利用する人材養成や地域科学コミュニケーションに携わり、2012年からは現職で広く学術領域と社会とのコミュニケーション促進に取り組む。修士(理学)。日本天文学会、天文教育普及研究会会員。東京都出身。

自然科学研究機構 国立天文台 広報普及員

(社)学術コミュニケーション支援機構 事務局長

天文学普及プロジェクト「天プラ」 プロジェクト・コーディネータ