シリーズ知恵ブクロウ&生きものハンドブック

PLANETA AQVAE ~赤き"水の惑星"~

2014/05/05

最接近を通過し、少しずつ地球から遠ざかっていく火星。赤く輝く砂漠の星は、かつて青く輝いていた? 火星と豊かな水の関係について、今回は紹介しよう。

世界を騒がせた"想像力"

人間が肉眼で夜空を見上げていた長い間、火星は夜空に輝く一点の光だった。望遠鏡が発明された17世紀以降、その素顔は天文学者の興味を引き付けてきた。特に19世紀に高まった火星観測熱は、世界に一大センセーションを巻き起こした。

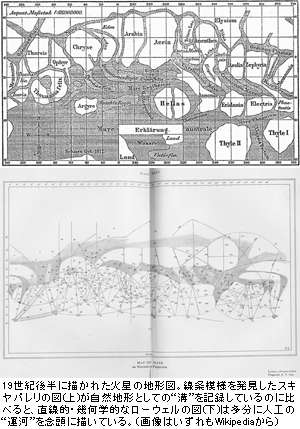

火星表面に見出された暗色の線条模様を、イタリアのスキヤパレリは「カナリ(Canali: イタリア語で"溝")」と名付けた。本来は自然地形も意味する。ところが、これが"カナル(Canal)"と英訳されて世界に伝わった時、騒ぎになった。カナルは"運河"を意味する。ほんの小さな言葉の入れ違いで、火星の模様は"人工物"になってしまった。

火星表面に見出された暗色の線条模様を、イタリアのスキヤパレリは「カナリ(Canali: イタリア語で"溝")」と名付けた。本来は自然地形も意味する。ところが、これが"カナル(Canal)"と英訳されて世界に伝わった時、騒ぎになった。カナルは"運河"を意味する。ほんの小さな言葉の入れ違いで、火星の模様は"人工物"になってしまった。

アメリカのローウェルは、縦横に巡る幾何学的な"運河の観測"結果をスケッチに残し、それを運河に沿って繁茂する植物地帯だと主張した。極地の雪解け水を低緯度地帯に運ぶ巨大な運河網。もしそんなものが存在するとしたら、それを"建設"したのは誰か? 火星には高度な技術を持つ文明が存在するのではないか。その考え方は、世界中の人を驚愕させた。地球よりも重力が小さく大気が薄い環境に適応した細く弱い体構造と大きな肺組織、そして高い知性を発揮する発達した脳を供えた生命体。人類は居るかも知れない隣人、火星人を想像した。その襲来を描いたH.G.ウェルズの小説『宇宙戦争』がアメリカのラジオで放送された時、20世紀に入ってなお、多くの人が震撼した。

赤い惑星の土に降り立つ

人類初の人工衛星「スプートニク1号」からわずか5年後。1962年に旧ソビエト連邦が打ち上げた「マルス1号」が初めて火星を目指した。マルス1号は目的地への途上で失われたが、猛烈なペースで進んだ冷戦下の宇宙開発競争の中で、アメリカの「マリナー」シリーズは表面の近接撮影に成功し、「マルス3号」(ソ、1971年)が初の火星軟着陸を達成している。周回軌道から撮影された画像は、乾いた大地を明らかにした。そこには水を湛える運河も、茂る植物も存在しなかった。

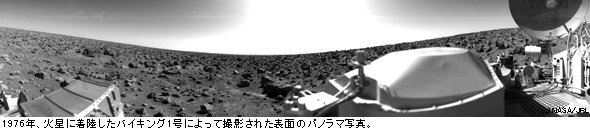

1976年、2機の「バイキング」探査機(米)が火星表面に着陸、大気の測定や土壌分析を行い、本格的な火星の科学探査が幕を開ける。誰もが期待した生命探査実験では、土壌中には生命活動の証拠どころか有機物の検出も出来なかった。

1976年、2機の「バイキング」探査機(米)が火星表面に着陸、大気の測定や土壌分析を行い、本格的な火星の科学探査が幕を開ける。誰もが期待した生命探査実験では、土壌中には生命活動の証拠どころか有機物の検出も出来なかった。

以降、数多くの探査機が火星に挑んできた。2014年現在でも、「2001マーズ・オデッセイ」(米、2001年)、「マーズ・リコネッサンス・オービタ」(米、2005年)、「マーズ・エクスプレス・オービタ」(欧、2003年)が火星を周回し、着陸10周年を迎えた「オポチュニティ(マーズ・エクスプロレーション・ローバ)」(米、2003年)、「キュリオシティ(マーズ・サイエンス・ラボラトリ)」(米、2011年)が火星の表面を走り回り、「MAVEN」(米、2013年)が火星に向かっている。

青く輝く水の惑星?

このように、赤い惑星の素顔は暴かれてきた。水域に覆われ"Blue Marble"と称される地球の隣にありながら似ても似つかない、酸化鉄を豊富に含んだ鉄錆色の砂漠。だが、その乾いた大地に刻まれた"水"の痕跡が、注目を集めている。

このように、赤い惑星の素顔は暴かれてきた。水域に覆われ"Blue Marble"と称される地球の隣にありながら似ても似つかない、酸化鉄を豊富に含んだ鉄錆色の砂漠。だが、その乾いた大地に刻まれた"水"の痕跡が、注目を集めている。

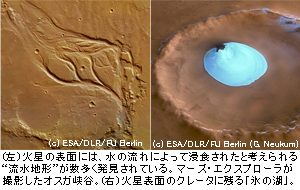

火星の表面には、地球上の河川や洪水痕に似た流水地形、氷河が作るそれとよく似た浸食地形がたくさんある。クレータの淵や内部には、真新しい水の噴出によると思われる地形さえ発見されている。

水の存在を証明するには、より直接的な証拠が必要だ。レーダで地下を探ると、南北の極冠を中心に高緯度地帯に多量の氷が埋蔵されている様子が浮き彫りになって来た。探査機のショベルが北極の地表から氷の層を掘り起こし、クレータの底に氷の湖が発見された。

水の存在を証明するには、より直接的な証拠が必要だ。レーダで地下を探ると、南北の極冠を中心に高緯度地帯に多量の氷が埋蔵されている様子が浮き彫りになって来た。探査機のショベルが北極の地表から氷の層を掘り起こし、クレータの底に氷の湖が発見された。

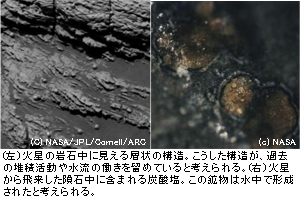

火星表面を走り回る探査ローバは、水中で摩耗したような丸い石や、過去の堆積活動の形跡を発見してきた。

岩石の組成を分析すれば、水中で反応して出来る水和鉱物が各所に含まれていた。かつて水に浸されていたことを、火星の大地は覚えている。

岩石の組成を分析すれば、水中で反応して出来る水和鉱物が各所に含まれていた。かつて水に浸されていたことを、火星の大地は覚えている。

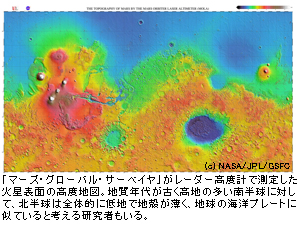

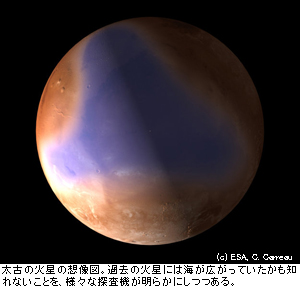

ここまで証拠が揃うと、火星には、どうやら本当に液体の水が満ちていた時代があったようだ。地形図を見ると、標高が高く起伏に富んだ南半球と、大部分が非常に滑らかな低地が広がる北半球の対比は、あたかも陸地と海底のように見えてくる。

水はどこに消えたか

それでは、昔潤沢に湛えられていたはずの水は、何故火星の地表から消えてしまったのだろうか。

それでは、昔潤沢に湛えられていたはずの水は、何故火星の地表から消えてしまったのだろうか。

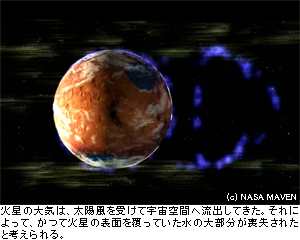

理由は、火星の小ささにある。火星の重力は弱い。そのために、太陽から吹き付けるプラズマ流に引き剥がされる大気を引き止めることが出来なかった。地表の水がどんどん宇宙空間に流出してしまう訳だ。その量をシミュレーションした研究によれば、初期の火星には深さ3km近い海が存在していたが、誕生から約4億年の間に表層の水の50%以上を喪失したという推定が、つい最近発表されている。

残りの水は、火星の地下に凍結しているだろう。現在の火星は、過去に比べて酷く冷却したということだ。原始火星の内部にはマントルが流れ、地球と同じようにプレート運動を行っていた。名高いマリネリス峡谷―全長5000キロメートル、幅100キロメートル、深さ7キロメートルにも及ぶ巨大な割れ目―は、地殻運動による地溝帯である。巨大な火山から噴出するマグマは温室効果ガスを大気に放出し、今よりもずっと暖かな表面環境があった。プレートの沈み込みと火山活動を通じて、水は惑星の内部と表面を循環すると考えられるが、火星はやはり小さ過ぎた。熱は極低温の宇宙空間に放射され、惑星は宿命的に冷めていく。熱容量の少ない火星はやがて熱エネルギーを失い、内部活動を終了した。内部に運ばれた水は地上に還らず、温室効果ガスの供給も失って、一方で大気は剥ぎ取られていく。こうして、火星は乾燥・寒冷化したのだと考えられる。

火星がかつて"水の惑星"であったことを、紹介してみた。地中には、現在も多少の液体の水が存在する可能性がある。もし火星に生命が今もいるならば、強い紫外線や放射線に曝される地表面ではなく、こうした地中ではないだろうか。

火星がかつて"水の惑星"であったことを、紹介してみた。地中には、現在も多少の液体の水が存在する可能性がある。もし火星に生命が今もいるならば、強い紫外線や放射線に曝される地表面ではなく、こうした地中ではないだろうか。

火星は今も気候変動をしており、氷河期を終えようとしているらしいという研究もある。だからと言って、今後火星が再び水に満たされるということではないかも知れないし、人類がテラフォーミングをして海を甦らせる日が来るか―そんなことが出来るのかどうか―はそれこそ到底量り得ない。

内藤 誠一郎(ないとう せいいちろう)

東京大学大学院にて電波天文学を学び、野辺山やチリの望遠鏡を用いて分子雲進化と星形成過程の研究を行う。

国立天文台では研究成果を利用する人材養成や地域科学コミュニケーションに携わり、2012年からは現職で広く学術領域と社会とのコミュニケーション促進に取り組む。修士(理学)。日本天文学会、天文教育普及研究会会員。東京都出身。

自然科学研究機構 国立天文台 広報普及員

(社)学術コミュニケーション支援機構 事務局長

天文学普及プロジェクト「天プラ」 プロジェクト・コーディネータ