イベント環境プロジェクト・レポート

【レポート】大丸有エリアから発信する 経済成長と両立する脱炭素の道筋とは?

大丸有ゼロカーボンスクール~丸の内で学ぶ地球と未来のこと~ シーズン1 第1回 2025年6月2日(月)開催

7,13,17

地球温暖化対策は喫緊の課題であり、気候変動による経済的損失や国際社会の不安定化を防ぐために、脱炭素化・気候変動対策は不可欠です。大手町・丸の内・有楽町(以下「大丸有」)エリアでは2022年3月に「大丸有エネルギーエリアビジョン」を公開。エネルギーから捉えるまちの将来像と2050年カーボンマイナスに向けた方向性を纏めました。そして2025年には「大丸有ゼロカーボンスクール」を開講。大丸有エリアの就業者様等に向けて、カーボンニュートラルに関する新たな情報を共有し、エリア全体で脱炭素に取り組むコミュニティの形成を進めます。スクール初回となる6月2日(月)は、東京大学先端科学技術研究センター研究顧問の小林光氏を招き、カーボンニュートラルの経済学について考えました。

- 続きを読む

- 経済成長と両立する脱炭素戦略

経済成長と両立する脱炭素戦略

開会挨拶をするエコッツェリア協会専務理事 竹内和也

開会挨拶をするエコッツェリア協会専務理事 竹内和也

初めに、一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会(以下「エコッツェリア協会」)専務理事の竹内和也より開会の挨拶がありました。エコッツェリア協会では、近年環境プロジェクトとして、脱炭素・生物多様性・資源循環という3つの大きなテーマに取り組んでおり、参加者と共に大丸有エリア全体へ広がる取り組みになることを期待していると話しました。

また今回は、千代田区環境まちづくり部ゼロカーボン推進技監の川又孝太郎氏にもゲストとしてご参加いただきました。川又氏は、千代田区で進めている「区内全域で2050年ゼロカーボン、区有施設は2030年ゼロカーボン」の目標への取り組みについて紹介しました。区では2030年に向けたネイチャーポジティブと2050年ゼロ・ウェイストも掲げています。2025年度には「ちよエコヒーロー宣言」「ちよエコ未来企業宣言」という、個人・企業団体それぞれが環境に配慮した行動を宣言する制度をスタート。行政が個人・企業団体と密接に連携を取りながら、ゼロカーボンの目標に向けて進んでいきたいと述べました。

千代田区環境まちづくり部ゼロカーボン推進技監 川又孝太郎氏

千代田区環境まちづくり部ゼロカーボン推進技監 川又孝太郎氏

今回の大丸有ゼロカーボンスクールは「カーボンニュートラルの経済学」をテーマに、東京大学先端科学技術研究センター研究顧問の小林光氏が登壇しました。「座学だけではなく、大丸有エリアを拠点に何ができるのか、実際に行動に移す場になれば」と話す小林氏。環境省(当時は環境庁)に入省後、環境と共生できる経済づくりやまちづくりを担当、日本の政策を牽引してきた知見をもとに、地球温暖化対策の経済学的意義と大丸有エリアが目指す先進的な取り組みを解説しました。

小林氏は、1988年にはIPCC(気候変動に関する政府間パネル)設立に向けた国際会議に参加。その後も、地球サミット(1992年)に先立つ環境税や環境基本計画などの策定にも関与し、地球温暖化対策の国際的な枠組みである京都議定書(1997年)、日本の排出量取引や環境税導入といった経済措置の骨格づくりにも携わってきました。自宅をエコハウスとしてCO₂排出量をマイナスにするなど、普段の生活でもエコを実践しています。

東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 小林光氏

東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 小林光氏

健全な経済のためには環境への対価を払うことが必要です。資源や空気、水などのいわゆる生態系サービスである「環境の恵み」を無償で消費して製品やサービスを作り続けると、自然も資源も枯渇し、最終的には経済活動そのものが成り立たなくなります。環境対策への投資は持続可能な経済を築くうえでなくてはならないものです。

たとえば、排煙脱硫装置のような直接生産物を生み出さない「迂回的」投資は、一見すると経済を停滞させるように見えますが、実際には高付加価値の新産業や技術革新を生み出し、新たな需要を喚起することで経済を活性化させる可能性があります。小林氏は、「地球の貯金を食いつぶす仕組みではなく、地球が許せる範囲の中で暮らす方がずっと安全」だと語ります。

さらに注目されるのが「貿易の利益」。互いの得意な点を交換し過不足を補うことで生産性が上がり、全体の経済がより大きく成長する考えです。これはグローバルでの脱炭素化の推進にも応用できます。

また、自然界の生態系における「協力」が持つ重要性についても触れました。東京大学先端科学技術研究センター准教授の鈴木俊貴氏によるシジュウカラの言語研究を例に、動物が群れで集まり協力して生存率を高めるように、人も分業と協業を通じて資源を最適に活用し、持続可能な発展を目指すべきだと述べました。

小林氏はまた、日本経済研究センターのマクロ経済モデルを引用し、従来型の経済構造のままではコロナ禍からの回復が鈍く、経済の衰退を招く可能性があると指摘しました。そして、生産関係や需給関係を変化させて新しい産業を創出することで経済の成長は可能であり、マクロ経済を意識した投資が必要であると説きます。

多くの日本企業は保守的ですが、大量生産や大量廃棄を続けるだけでは国際競争には勝てません。DXやGXなどにも投資することが必要です。同時に、現代の経営者には、短期的な利益ばかりを求めず、科学的根拠に基づいた予防的な経営判断を行うことが求められています。

脱炭素の具体策を学ぶ

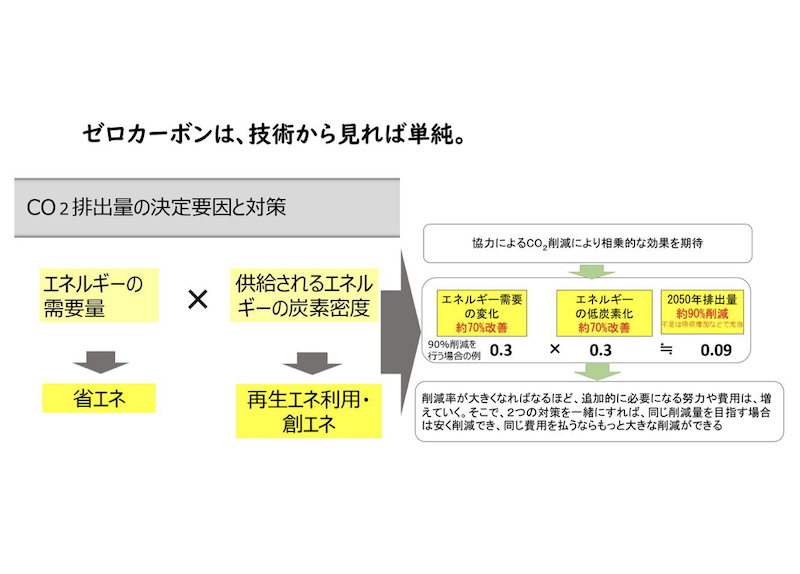

脱炭素化とは、エネルギーの需要量と供給されるエネルギーの炭素密度を掛け合わせたCO₂排出量を削減する取り組みです。日本のCO₂排出量の約80%(2023年度時:資源エネルギー庁資料より)が化石燃料に由来しています。小林氏は、エネルギー需要の7割減と、エネルギーの低炭素化を7割進めれば、2050年の排出量を9割削減できると試算します。ゼロにするのは困難でも、協力することで相乗効果が期待できます。

CO₂排出量について

CO₂排出量について

目標達成には、徹底した省エネルギーを行うことが必要です。無駄なエネルギー使用を減らし、効率的な設備の導入と運用を最優先に進め、残ったエネルギー需要に対しては、低炭素エネルギーを供給する必要があります。しかし、地域の特性に合った工夫がなければ効率的な供給は難しく、たとえば工場やごみ焼却施設の排熱利用や公共交通の拡充が必要です。

また、再生可能エネルギーの出力変動に対応するには、スマートグリッドなどを活用した需要側のコントロールも不可欠です。

大丸有エリアで脱炭素を進めるには、その特性を活かし、効率的かつ経済的な削減策を見出す必要があります。まずは省エネによって、低コストでのCO₂削減の機会を探る必要があります。そのためには、供給側だけではなく需要側も知識を持たなければなりません。

小林氏は、化石燃料による発電よりも太陽光発電が低コストになる傾向にあることから、「自家発電」、つまり自分専用の再エネ発電所を持つことが望ましい選択肢だと述べています。初期投資の負担が大きい場合は、リースや出資によって長期的に再エネを購入するPPA(電力購入契約)も有効です。

長野県上田市のNPO法人「上田市民エネルギー」による「相乗りくん」は、市民が出資して太陽光発電を行い、初期費用を抑えつつ安定した再エネを導入しています。

また、自家発電の効率を上げるには、「デマンドコントロール」も重要です。発電量に合わせて電力使用量を制御することで、消費を最大化しながら売電量を抑えることが可能です。太陽光発電や風力発電などの不安定なエネルギー供給に対応するためには、複数の異なるエネルギー源を組み合わせることも必要です。

千葉県船橋市の「ふなばし森のシティ」では、1,500戸の団地内で独自の電力料金体系を導入し、時間帯別料金によってピーク時間帯の電力使用を6.6%削減、夏の電気使用も4.9%削減しました。

丸の内エリアでは、丸の内熱供給株式会社によるエリア全体でのエネルギー連携が進んでいます。パイプをつないで複数のビル間で熱源を連携させることで、年間85%の時間帯でエネルギーピーク時の需要を大きく抑え、エネルギー効率を向上させることに成功しました。これはエリア全体で需給調整を行うことの大きなメリットを示す好例です。

さらに、需要調整の精度を上げるには、蓄電池の積極的導入も効果的です。大規模な蓄電池を使えば、電力価格が安い時間帯に電力を購入・貯蔵し、高い時間帯に放電することで利益を得る独立したビジネスモデルも成立します。千葉県木更津市では、太陽光発電の余剰電力を蓄電池に貯め、学校や給食施設など複数の施設間で融通し合い、無駄を削減する事例もみられます。

そのほかにも、さまざまな工夫があります。例えば、窓の断熱強化は、省エネだけではなく、室温の安定化や騒音低減などの効果を通して住まいの快適性向上にもつながります。また、社用EV(電気自動車)を従業員の通勤用に貸与し、勤務時間中の駐車車両を日中の太陽光発電の受け皿として使いながらピーク電力時には会社のピークカットに活用するユニークな事例もあります。消費財メーカーによる詰め替え容器の販売も、脱プラスチック・脱炭素に貢献しています。

長期的な収益化の観点では、太陽光発電と蓄電池を導入した賃貸住宅の事例があります。賃貸契約と電力契約を一体化させ、発電された電気をテナントに売ることで顧客を確保し、長期的な収益の安定を図っています。

また、大手デベロッパーが農業法人と連携し、地方の耕作放棄地に太陽光発電を設置して、電力を都心の施設で利用するモデルもあります。これは地域活性化と安定した再エネ調達を両立する新たな形として注目されています。

これらの事例は、既存のルールの中でも工夫次第で多様な脱炭素ビジネスが展開できる可能性を示しており、丸の内エリアでの今後の取り組みにも期待が寄せられます。

大丸有エリアから広がる脱炭素の具体策と未来への提言

小林氏は「合理的に脱炭素化を進めるには、既存のルールやインフラに変化があって良いのではないか」と提言。今後のスクールの展開として、新しい提案もしていきたいと述べました。大丸有エリアならではの強みである経済規模を活かしつつ、地価の高さや土地利用の制約といった弱みを克服する方針が必要です。

資金が不足する古いビルの脱炭素化を、資金力のあるビルが支援し、削減量を共有するなどの工夫も有効です。脱炭素投資に必要な資金調達の課題に対しては、環境投資会社や地域独占型の電力会社設立など、新しい金融モデルやパートナーシップの可能性を探るべきと述べ、環境対策を単なるコストや義務としてではなく、エリアの魅力やブランド価値を高める要素として捉え、人と投資を引き寄せる戦略を構築する重要性が語られました。

参加者からも質問が寄せられました

参加者からも質問が寄せられました

参加者からは、「エネルギーは見えづらいので、どう行動を変えたらいいか」という質問があり、小林氏は「時間帯別料金や排出単位のようなかたちで見える化する方法もある」と回答。意識や行動の変化は方法次第で促せるため、この場でもそうした方法を模索していきたいと述べました。

小林氏は、まちの強みと弱みを分析し、弱みを克服する中にこそビジネスチャンスがあると指摘。シーズン1の残り2回では、ディスカッションと発表を通じて参加者同士が意見を交わします。知識を学ぶだけでなく、丸の内エリアの社会人一人ひとりが「ゼロカーボンの主役」として具体的に行動し、知見を社会全体に広げていくために。大丸有ゼロカーボンスクールの今後の展開にご期待ください。

環境プロジェクト

環境に関する様々な課題や問いと向き合う

エコッツェリア協会では、気候変動や自然環境、資源循環、ウェルビーイング等環境に関する様々なプロジェクトを実施しています。ぜひご参加ください。

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 3

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 4

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」

- 6

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 7【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク

- 8

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 9

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」 - 10

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造