4月30日の【3*3ラボ】は、すべての人々が自らの意志で未来を切り開ける日常(more imaginative life)をつくる企業「グランマ」代表の本村拓人が、北欧はデンマーク出身の工業デザイナー、Han Ngoc Pham(以下、ハン氏)を ゲストに招き、お話を伺いました。

― 今回は日本まで来てくれてありがとうございます。

ハン:ありがとう!わたしは日本が大好きなので、来れてすごく幸せです。同じアジアのベトナムで生まれたので、とても親近感があります。高齢化社会となるこれからの日本には、更に介護や福祉が必要です。世界には、たくさんの高齢者社会に役立つデザインがあります。

近代社会になった今ですが、介護や福祉は、人の心が通う必要があると考えます。それは、機械やロボットによる介護ではないのです。そして、デンマークには、日本の福祉器具が多くあります。日本は、国内で行う器具のテスト規制が厳しいので、デンマークにも渡って来ているのです。そういった身近な事から、日本の福祉や介護の実態に興味を持ち、今回、こうして見に来ました。

― ハン氏は、Yellow One Needle Cap(イエロー・ワン・ニードル・キャップ)を作り、デザイナーとして世界的に多くの注目を集めました。なぜ、こういったものを作ったのでしょうか......

Yellow One Needle Capの実物ハン:わたしが生まれたベトナムは、経済的にとても貧困な地域で、遊ぶ道具はなどなく、ゴミを集めて来ておもちゃを作っていました。

Yellow One Needle Capの実物ハン:わたしが生まれたベトナムは、経済的にとても貧困な地域で、遊ぶ道具はなどなく、ゴミを集めて来ておもちゃを作っていました。

9歳のとき、西ドイツの船が来て、わたしは難民としてシンガポールへ渡りました。その難民キャンプで受けた予防接種により、感染症になってしまったのです。

幸い命には至らなかったけれど、1週間以上寝込み、とても苦しい思いをしました。その経験から、将来は医療などの仕事に就きたいという思いが生まれました。そして、わたしはその25年後、デンマークのデザインスクールに入り、34歳の時に、ニードルについてのプロジェクトの考案を始めました。調べていくと、デンマーク、ロンドンなど、さまざまな国でニードルによる感染症患者がいる事がわかりました。

― ニードルによる感染とは??

ハン:80パーセントは、ワクチンを打った後、医師がニードルを折るときに感染します。そして、20パーセントはニードルを廃棄するときです。そう、ニードル、点滴、注射器 などは支援などによって配らえても、廃棄のための処理道具が配られない事が、大きな問題となっていたのです。

ニードルの処理というのは、ドクターにとって大きなストレスとなっていました。Yellow One Needle Cap(イエロー・ワン・ニードル・キャップ)は、こういった医師たちの思いを聞いて、デザインをしていきました。

真剣な表情を浮かべながら話を聞く参加者

真剣な表情を浮かべながら話を聞く参加者

― Yellow One Needle Cap(イエロー・ワン・ニードル・キャップ)とは?

ハン:飲料などの缶の上にキャップとして被せ、中央にある穴に注射器を刺し、針を折って、安全に針の処理をするためのものです。

針を折る穴の周囲が大きくなっているデザインにも、医師が万が一、穴の位置を間違ってしまっても針が手に刺さらない工夫がしてあります。

飲料の缶を選んだのは、不衛生な現地でも、飲料缶は安全なものでした。この缶に針を捨てるのであれば、安心だと考えたのです。

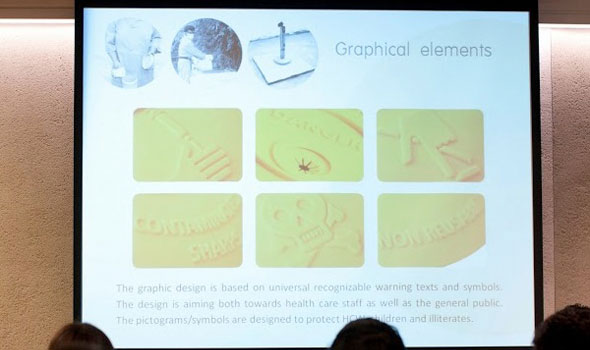

そして、安全なのは、医師だけではありません。全体のデザインは、"どの国においても言語を使わないで通じるもの"というこだわりを施しました。

まず、記号や絵を刻印し、危険である事が一目でわかるようにしました。そして、イエローを選んだのも、全世界的に"危険"を表す色だからです。

こうしたことで、このキャップを目にした人が、わずか3秒以内に、これがどんなものなのかがわかるようになっています。

素材もリサイクルもできるものを選びました。このプロジェクトは、7年間で48カ国に流通していきました。

Yellow One Needle Capの特徴を紹介するスライド

Yellow One Needle Capの特徴を紹介するスライド

― 順調に進んだものでしたか?

Yellow One Needle Capハン:34歳でこのプロジェクトを始動し、まず、デザインリサーチを進めようとしました。当時、実際に、アフリカ・ケニア・アジアなどの現地に足を運ぶ資金がなかったので、現地の様子を伝えてくれる人、そしてその中でも一流の人を探す事が一つ目の壁でした。

Yellow One Needle Capハン:34歳でこのプロジェクトを始動し、まず、デザインリサーチを進めようとしました。当時、実際に、アフリカ・ケニア・アジアなどの現地に足を運ぶ資金がなかったので、現地の様子を伝えてくれる人、そしてその中でも一流の人を探す事が一つ目の壁でした。

ある時、WHOを通し「国境なき医師団」に、知識と経験がある優秀な人材がいると知り、彼らと連絡を取り、2ヶ月半の歳月をかけ、パートナーを探し出しました。

そして、ソマリア・ケニアでの調査をスタート。わたしがリストを作り、パートナーにフィードバックしてもらう形で、およそ6ヶ月間行いました。そこでは、試作品の機能をリサーチすることにも成功しました。

救いは、デンマークはインターネットの進化が早かったことで、現地とのコミュニケーションがスムーズにでき、リサーチを円滑に進みました。

しかし、さまざなな困難がありました。まず、発展途上国で活動している国境なき医師団でさえも、Yellow One Needle Cap(イエロー・ワン・ニードル・キャップ)を買いそろえることが、資金的にできませんでした。そのため、コストを押さえなくてはならないことがまた課題でした。

グランマ 本村氏と 33ラボ ディレクター 土谷氏

グランマ 本村氏と 33ラボ ディレクター 土谷氏

― ハン氏のリサーチ、プロジェクトが他のシーンでも生きているとか......

ハン:デンマークの首都、コペンハーゲンでは麻薬中毒者なども多く、このプロジェクトがそこにも生きています。バーなどで使用されたドラックの注射器が、小さいこどもたちが遊ぶ山などに廃棄されていたため、都市部でも同じような事が起きていました。

わたしは、ドラッカー(中毒者)の人たちにも密着してリサーチを行い、彼らの気持ちがわかるまで同行調査をし、ニーズと必要性を調べ上げました。

コペンハーゲンでのドラッカーによる注射器の廃棄。このリサーチによって、30パーセントの回収に成功しました。しかし、100パーセントは不可能...そのくらい深刻な問題です。

― 同行調査とありますが、ハン氏が行うリサーチとはどういったものですか?

株式会社グランマ代表 本村氏ハン:デンマークのデザインスクールというのは、国家政策の中にあります。以前、国が全体の中小企業に対し「デザインを取り入れた企業は利益に繋がっているか?」というリサーチを行いました。

株式会社グランマ代表 本村氏ハン:デンマークのデザインスクールというのは、国家政策の中にあります。以前、国が全体の中小企業に対し「デザインを取り入れた企業は利益に繋がっているか?」というリサーチを行いました。

その結果、経営陣、デザイナー、リサーチャーを入れた企業は、15パーセントの利益をあげている事がわかり、国は、小学校のカリキュラムに"デザイン思考"を取り入れる事を決めました。

デザインはプロダクトだけではありません。 皆さんの身近で言うと、アップル社。アップル社は、i-Tune、iPad、MacPC、すべてが関連しています。いかにこういったデザインシンキングしていくかが重要だと思います。

そこには、経験価値をどう作り出せるか?、付加価値を経験デザインの中に組み込んで行く事が大事です。

そのデザインの例えばのケースを病院で取ると、病院では、日々、小さなエラーがでます。わたしは、まず病院に行き、そこにいる、ドクター・ナース・患者という全ての方と一緒に経験をします。

患者であれば、同じようにベットで寝て生活をするのです。ドクター、ナースも同様に、より近い距離で同じ経験をします。

こうした、近い場所で研究をし、いかに親密な関係性を作るか?そして、そのフィールドに入り込めるか?で、デザインがより意味を持ってきます。

デザイナーは、本当にたくさんの勉強をします。医師の研究課題から、医学用語まで学びます。こうした背景には、「親愛関係」を作り上げる課題があります。それは、とても長い時間を要するものですが、ここが最重要な点であり、デザインの核となる部分です。

― 日本のハイテクさは......

ハン:デザイン...その向こうにある豊かさ。そして、そのひとつひとつが積み上がって集合体となっていくこと......そこに答えは一つではありません。どれだけの数を発見できるかも大事なことです...

日本のハイテクさは、本当に優れています。その高度な技術をどう高齢者社会にマッチさせていくかが課題だと思います。

参加者のみなさまディスカッションは終止真剣そのものでした。

参加者のみなさまディスカッションは終止真剣そのものでした。

交流会では学生、デザイナー、経営コンサルタント、メディアの方など年齢・業種様々な方々が今回も親交を深めていました。

ひとことで「ソーシャルデザイン」「ソーシャルイノベーション」という言葉を定義づけることはできない。

ひとりひとりが想い、考え、実行にうつしていくことでそれぞれが発見していくデザイン・イノベーション。

そこにある「豊かさ」とは。「満足感」とは。 考え続けるべき、問いかけを頂きました。

写真:望月 小夜加

Han Pham(ハン ファン)

ベトナム生まれの工業デザイナー。

Yellow One Needle Capは世界最大のアワード規模を持つINDEX: Design to improve lifeで2007年に見事賞を受賞。

2010年度東京 六本木にて開催された「世界を変えるデザイン展」にて展示される。現在は医療分野をテーマに活動的に取り組んでいる。

本村 拓人(もとむら たくと)

グランマ代表取締役

1984年東京生まれ。

2009年、株式会社グランマを創業。2010年に世界を変えるデザイン展を開催。その後、南アジアの塩害地域における水の浄化装置や、無電化地域へのソーラーランタンの設計・普及活動を日系企業と実施。2011年からは低技術でも普及可能なグラスルーツイノベーションに焦点をあてその普及活動に尽力している。現在、低価格で環境負荷の低い生理用ナプキンの発明家と共に製品、製造プロセス改善、マーケティング、及び地域に根ざした継続的な啓蒙活動を開始している。

3*3ラボ(さんさんらぼ)

環境プロダクト「ものづくりからことづくり」研究会

3R(Reduce:減らす、Reuse:再活用、Recycle:リサイクル)と3rdプレイス(家と職場以外の場所)づくりを目指し、毎月ゲストをお招きしたセミナーを実施します。

おすすめ情報

-

【3*3LABO×難民支援協会】Refugee Talk-難民を学ぶ夕べ<年末特別版>Charity Party without Borders

2014年12月17日(水)19:00〜21:30

-

【3*3 LABO×難民支援協会】「難民×社会」のつながりの可能性を考える-日本の事例から学ぶ

2014年11月6日(木)19:00〜21:30

-

【開催決定!】丸の内サマーカレッジ2025

■オリエンテーション

2025年8月6日(水)18:30-20:00

■メインプログラム

2025年8月13日(水)~8月15日(金)各日10:00-17:30

(15日のみ~18:00) -

【Viva Málaga!】スペイン・マラガの知られざる魅力

#5 スペイン南部に根付く日本の絆――アンダルシアで活躍する日本人と特別な村

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー

【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季

【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜

【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~

フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感

指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日