エコッツェリア協会メンバーらは長崎県五島市崎山沖の浮体式洋上風力発電を視察した

エコッツェリア協会メンバーらは長崎県五島市崎山沖の浮体式洋上風力発電を視察した

大手町・丸の内・有楽町(大丸有)エリアで持続可能なまちづくりを推進しているエコッツェリア協会のメンバーは、長崎県五島市の崎山沖などで進む浮体式洋上風力発電事業など現場の最前線を視察。地元自治体や漁業関係者らとの対話から、国内における洋上風力発電事業の将来性や重要点なども浮かび上がりました。3日間にわたる視察ツアーについてレポートします。

初日は長崎空港から車で1時間弱の場所で、長崎大学文教キャンパス内にある長崎海洋アカデミー(NOA)にて、需要が加速する洋上風力発電事業の国内外の現況や課題について学ぶ座学に加え、模型を使ったゲーム法式で洋上風力の建設プロセスと発電の仕組みを体感するところからスタートしました。

NOAは、アジア初となる海洋エネルギー開発専門人材育成アカデミーで、洋上風力などに関する基礎から専門的な内容までを学べる多様なコースをそろえ、全国の電力会社やゼネコン、自治体関係者らが続々と訪れているといいます。

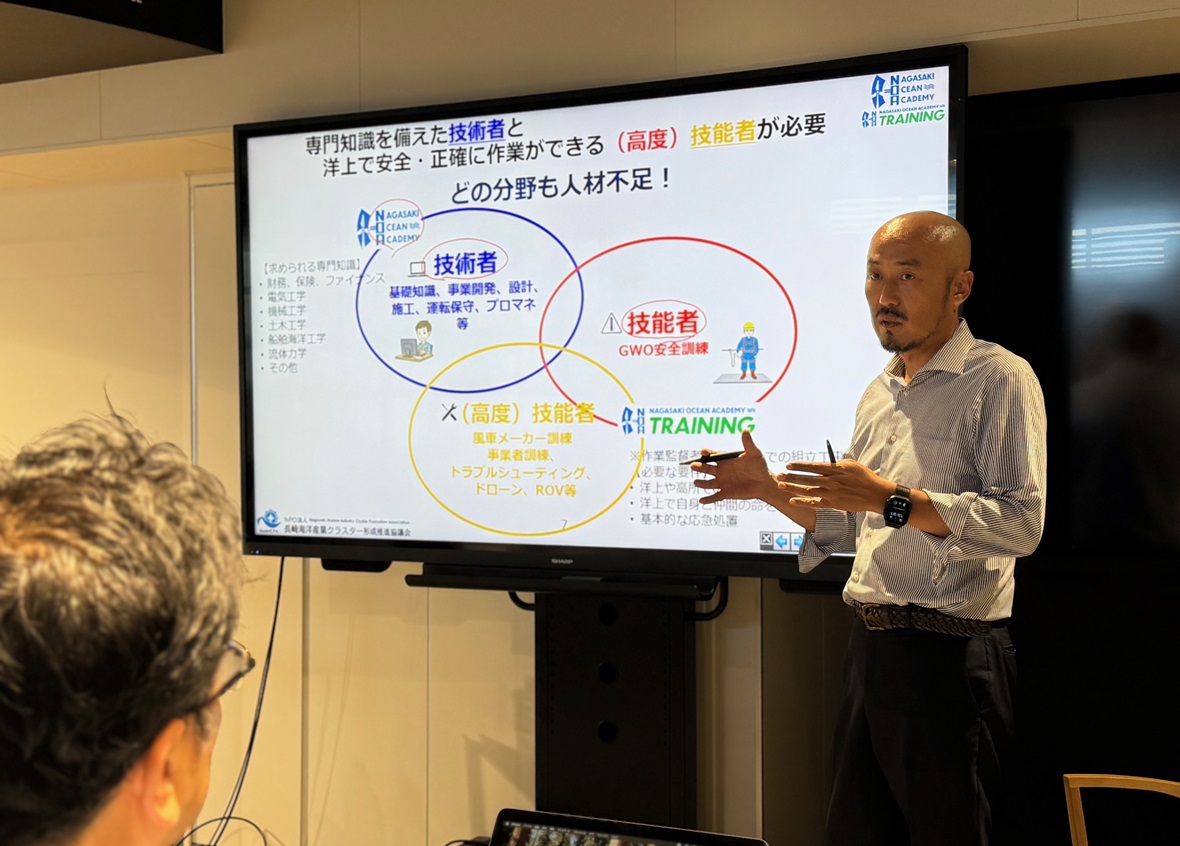

洋上風力の動向を話す長崎海洋産業クラスター形成推進協議会副理事長の松尾博志氏

洋上風力の動向を話す長崎海洋産業クラスター形成推進協議会副理事長の松尾博志氏

今回のツアーでは、座学に加え、現地視察など3日間にわたり、NOA講師でNPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会副理事長を務める松尾博志氏に帯同頂きました。同協議会は2014年に地元企業を中心に設立され、現在100社ほどの会員数があるといいます。

松尾氏は、洋上風力発電市場に関し、欧州、中国が牽引し、世界的にも需要が増えていると説明。24年末時点で、全世界の洋上風力発電の累計設置容量は83ギガワットで、34年には同441ギガワットと5倍以上に普及が進む見込みといいます。1ギガワットが原子力発電所約1基分、といい、インパクトも大きなものといえます。もっとも、発電能力の部分でみると、原発の場合は常時稼働しますが、風力は止まることもあり、年間を通してみると平均的にはその4割程度が実際の発電量といわれます。

国内では、風力発電関連の技術者と技能者を併せて現在5,000人ほどが就労しているものの、今後の需要増で、30年に16,000人、50年には現在の10倍の人材が必要になるとのことで、これからの期待が高まります。ダイバーの高齢化に加え、若い人は『危険が伴う』というイメージを持ち、なり手が少ない、といった課題もありますが、松尾氏は「洋上風力発電で欧州で10年ほど1人も死者が出ていない。その一方で陸上風車の方は英国一国で毎年数人が亡くなっている」とのこと。その理由に洋上風力は世界的な安全訓練基準である「GWO認証」の訓練が欧州で必須化されていることを挙げます。日本でもこのGWO認証に沿って、高所からの墜落防止訓練や海中転落時の救助訓練を施した要員育成が始まっているとのことです。

説明を聞き、参加者からさまざまな問いがありました。洋上風力の建設期間に関しては「冬場は風が強く、波が高く海が荒れて工事が困難になることもあるため、春から夏の時期に工事を行い、2年かけて完成させるケースが多い」(松尾氏)とのこと。また、実用化が進む中国の洋上風力発電に関して同国が力を入れているかという質問には、「世界で一番大きな風車は中国製。環境、エネルギー政策両方の側面で国も重視しているのではないか。電源としてもものづくりの側面でも、そしてその先には輸出につなげたいと。国の方針が一貫している」と厳しい国際競争の一端もお聞きしました。

洋上風力発電の画期的な技術革新の狙いどころについての問いに対しては「大きなトレンドは直流による長距離送電。交流は性質上80キロほどしか送れない。直流ならば、100キロ以上の送電も対応できる。風車の大型化も進む一方、コスト削減も課題。発電した電力を海底ケーブルで送電するだけでなく、風車で発生した電力を水素に変換して船で輸送したり、海底ケーブルが引けない場所などの場合、大容量の電池を積んだ船を運航し、船の電池に貯めた電力を岸壁まで運んで陸上でつなげるといった取り組みも進みつつある」と説明がありました。

メンバーは浮体式洋上風力発電建設について模型を使ったゲームで楽しみながら学んだ

座学後は、指示役や輸送役、現地での設置役などに分かれて、模型を使った浮体式洋上風力発電所の建設をゲーム形式で実施。正しく用語を言えなかったり、部品を間違えたりとハプニングもありながら、かなり速いタイムで建設から試運転までを完了して無事終了となりました。

2日目は、長崎港からジェットフォイルで約1時間半。五島市の福江島に移動し、いよいよ福江島沖の浮体式洋上風力発電の視察です。

ちなみに、今回現地視察した福江島沖の浮体式洋上風力発電のスペックは日立製のタービンを用いた2・1メガワットの風車を8基設置し、総出力は17メガワット。戸田建設をはじめENEOSや大阪ガスなどが事業者に名を連ね、26年1月から操業を開始する予定です。

五島市の浮体式洋上風力発電の現況などを説明する一般社団法人五島列島観光コンベンションビューローの又野博理事

海上に出る前に、五島フェリーターミナルで、一般社団法人五島列島観光コンベンションビューローの又野博理事が現況を説明しました。

2010年から始まった浮体式洋上風力発電の実証事業では、環境省が人口100人ほどの福江島の椛島沖を選定。その理由として「島から1キロ離れると水深が100メートルで、風車の水深が76メートルあるため、なるべく陸から近くて水深が深いところ、さらに、(漁業協同組合が特定の水面で漁業を営む権利である)共同漁業権を設け、関係者の同意が得られれば実証できること、加えて、年間風速が7メートルある、と3拍子そろった場所だった」ことを理由に挙げました。

12年には100キロワットの実証機、13年には2,000キロワットにスケールアップしました。ただ、椛島まで海底ケーブルがあるものの、その送電容量が脆弱で600キロワットしかありません。2,000キロワット(約1,800世帯分)の風車があるのに600キロワットしか送ることができないことに。事業者の戸田建設は、「人口が多く、電力ニーズのより大きい福江島側にもって行きたい」となり、16年に風車を崎山沖に移動した経緯があると説明がありました。

メンバーらは海上タクシーに乗船しいよいよ五島市沖の視察へ

いよいよメンバーは、普段は釣り客なども輸送する海上タクシーに乗り込み、設置場所である崎山沖まで移動です。案内は、合同会社アイラオリエンタルリンク代表社員の副田賢介氏が担当。台風の影響もあり船内は時々揺れもありましたが、現地に着き、洋上風力発電を目の前にするとメンバーはその迫力に息をのみました。

現在、新設する8基のうち7基が現場にあり、先に設置された実証機には風力タービンの主要な増速機や発電機などを収納するナセル部分に「環境省」の文字が入っています。風を後ろから受けて回転する「ダウンウインドタイプ」で、風車が風を受けて少し傾くと効率が上がるようになっています。

ロータの直径は約80メートルと巨大な風車が回っているため、もっと回転音を感じると思いましたが、騒音に感じるような音は聞き取れませんでした。副田氏は「当初は低周波により魚が逃げてしまうのではないか、などといった懸念があった」とした上で「風車の海面下の浮体部分は海藻やサンゴなどの海洋生物等が付くようにし、結果それが良かったようで、小魚が集まり、それを目掛けて大きな魚が集まるという、『漁礁』の役割を果たしている」と説明しました。

崎山沖の巨大な浮体式洋上風力発電施設を眼前にメンバーらは息をのんだ

崎山沖の巨大な浮体式洋上風力発電施設を眼前にメンバーらは息をのんだ

また、風車は鉄製の長く重いチェーンと錨で海底に留まっています。漁網が絡むと大変なことになるため、指定の範囲内(風車を中心に半径 40メートルに海域占有を設けている)は一応近づかないルールになっているそうです」とのこと。

次に場所を椛島沖に移しました。

崎山沖で作業するのは風力が強いなど大変なため、陸から近く、島に囲まれていて高い波があまり起こらない椛島沖は作業海域になっているとのこと。この日は偶然にも崎山沖に設置する最後の8基目の建設作業が終わり、バラスト水を抜いている場面に遭遇。風力発電機は、組み立て中には躯体に水を入れて海底に着底させ、作業が終わると水を抜いて浮かべるとのこと。軽くなって浮かんだ風力発電機をタグボートで崎山沖まで牽引する予定とのことです。

椛島沖では8基のうちの最後の1基がバラスト水を排水し移設前の準備をしていた

この椛島沖では、「崎山沖で重大な修理事案が発生した場合、この椛島沖までえい航して修理、メンテナンスが行える。着底式で固定してしまうとそれは不可能なので、浮体式の大きなメリットでもある」との話もありました。

福江港に戻り、崎山地区でアワビの養殖を行う有限会社都工業(本社・愛知県刈谷市)代表取締役の川上茂人氏を訪ねました。温度管理などの難しさもあるようですが、焼いていただいた養殖アワビは実が柔らかく、濃厚な味わいでメンバーも美味しくいただきました。

現場視察を終え、一行は、市内の会議室にて市やメンテナンス業者、漁業関係者らとの対話に臨みました。

行政や漁業関係者らに五島市の洋上風力発電設置までの苦労や現状について聞いた

まず、五島市未来創造課の中村綜志氏が改めて五島市について紹介。長崎市から西方の海上100キロに位置し、10の有人島と53の無人島で構成され、総面積は約420平方キロと横浜市とほぼ同じとのこと。潜伏キリシタンの歴史を物語る世界文化遺産や市の雄大な自然は日本ジオパークにも登録されています。現在の人口は34,391人で、ピーク時の昭和30年から比べると63%の減少。さらに2060年には1万人まで減少する可能性があるとのこと。そこで、同年に2万人を確保すべく、人口減少対策に取り組んでいるそうです。

国境に接する離島に人が継続して居住できるよう国が積極的に関与し、日本の領海や排他的経済水域を保全する目的で定められた有人国境離島法の効果もあり、19年にはわずかながら人口の社会増があったほか、21年度の移住者の約7割が30代以下の若者世代。さらに、定着率も81・6%と高い数値をマークしたといいます。

次いで、五島の洋上風力発電設備のメンテナンスなどを専業で行う有限会社イー・ウィンド経営企画室長の楠富大輔氏から説明がありました。

同社は国内陸上洋上風力発電黎明期から設備の運転保守に取り組み、当初はノウハウの少なさから苦労があったものの、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)により風力発電業界に追い風が吹いたといいます。長年にわたる保守メンテナンスの実績を買われ、椛島沖での実証試験に地元のメンテナンス会社として参加しているとのことでした。

最後に、長年、地元漁業関係者をまとめ、洋上風力発電設置に尽力してきた五島ふくえ漁業協同組合理事の熊川長吉氏にも話を聞きました。

洋上風力発電に向け地元漁協関係らとの調整に苦心したと話す熊川長吉氏

熊川氏は、大学を卒業後、長男ということもあり五島に戻り漁師に。その傍ら、41歳で市議となり、市議会議長と漁協組合長を兼務した時期もあるといいます。

今から16年前、当時、市議会議長だった際、環境省による洋上風力発電の実証事業を五島でやりたいとの話を聞いたときに市長も「ぜひやりたい」となったそうです。ただ、「今の日本で海を使うということであれば、まずは漁業者の理解を頂かないと一歩も進まない」と決意。漁協の組合長も務め、複雑な立場にあったものの、「島の活性化にどうつなげるかという話をした方が効果がある」との信念で、漁業関係者との交渉に臨んだといいます。

椛島沖で実証事業を行う計画になった際、漁師たちが最も懸念したのは、魚が逃げてしまわないかということ。「日本で初めての取り組みでデータが無く、『絶対大丈夫』という確信を持てなかった」。加えて、椛島地区から沖に1キロほどしか離れておらず、低周波など住民の身体に影響を及ぼさないか、という点も心配されたといいます。

実証が始まってからはさまざまな困難も。関連設備が魚のすみかを荒らしてしまい、一斉に事業への反発が広がったこともあったといいます。その際、熊川氏は、地元の漁業関係者に「どうしたら事業を停止しないよう理解してくれるか」と話すと、関係者が利用する漁具倉庫があったものの傷みが激しく、「あの倉庫を建て替えてもらえれば助かります」と。そこで戸田建設の担当に連絡。同社と共同で使用するという条件で倉庫を新設。地元漁師の理解を得られたといいます。熊川氏は「どんなに難しい問題を抱えても、市長に足を運ばせず、私と戸田建設、市の担当で交渉に当たりました。市長が出向いて断られたら交渉はそこで終わってしまうから」

実証ではなく、崎山沖で実用化する、となった際、今度は関係する漁業関係者が800人近くに増大。各地区で座談会を開き意見を聞く中、漁業者からは「この場所を(洋上風力に)使っていい。その代わりにあなたたちは五島市の水産振興に何ができるかと」と問われたといいます。さすがに戸田建設も即答できなかったものの、「洋上風力で得られた電力を売電する1%分を毎年五島市に基金として積み、その使い道は漁民が自由に使ってくださいと」。こうした交渉を重ねた上で、関係する3つの漁協の同意も得て、晴れて崎山沖での事業が進むことになったそうです。

熊川氏は、洋上風力発電施設ができることで「魚が逃げるどころか集まってくる」という気付きを得て、都内で水産庁長官に話す機会があった際に「あそこに行けば魚がいる。洋上風力が並ぶあの海域を海洋牧場にしたい」と力説し、水産庁側も「ぜひやってください」という流れになったそうです。

「風は島の宝のひとつ。この風を活かして島の活性化を図りたい」とし、五島の洋上風力の実用化に向けたさまざまなノウハウや魚が集まるというメリットなどを全国に発信したいと話し、締めくくりました。

メンバーの岡本克彦氏によるグラフィックレコーディングの様子を興味深く見る熊川氏

一通り話を聞いた後、参加メンバーからも質問が寄せられました。

エコッツェリア協会コミュニティ研究所長の田口真司は、「洋上風力と漁師は敵対関係なのか地域によって意見が異なる。ただ、今日の話を聞いて、単純なことでなく一緒にそれぞれの産業を盛り上げていくということ。また、漁業関係者の皆さまを含め、丁寧に対話しながら調整されてきて今があるということを実感しました」と感想を述べました。その上で、「再エネに関しては今後全市民が関わっていくと思いますが、実利がないとその意識を持つのが難しいのでは」との問いに関し、熊川氏は「むしろ島民は誇りに思って自慢のひとつになっている。すべての人に同じメリットを与えるというのは難しいが、例えば、東京から皆さん(メンバー)がきてくれたように、五島に多くの方が視察に来ていただけることもメリット。そうした小さなことの積み重ねが重要になります。さらに雇用を生めば、大きなチャンスにできるのでは」としました。長崎県五島振興局地域づくり推進課の高石光範課長は「今後(同エリアは)ウインドファームという名がついて、拡散されていって、視察が増えることで観光面などを含め(地域の)核の一つになっていくのでは」と付け加えました。

また、洋上風力とは別に期待が集まる潮流発電については、「五島広しといえども(潮流発電に適した)場所が限られる。数を増やすのは難しいのでは」(熊川氏)。

田口は、「以前視察した別の地域の着床式洋上風力発電サイトでは、ボーリング調査の音が大きく、魚にも影響があるのではないかというコメントがありました。浮体式は音の課題は少ない印象ですが、音に関してはいかがでしょうか」と問いました。

熊川氏は「魚は音にはすぐ慣れる。逆に着床式でも魚がつき、漁師がもうかるような工事をしてもらえればいいのでは」と回答し、意見交換を終えました。

途中、洋上風力発電施設を曳航(えいこう)する際に使用する半潜水型スパッド台船「FLOAT RAISER(フロートレイザー)」なども視察し、2日目の日程を終えました。

松尾氏からNOA TRAININGの取り組みなどの説明を聞いた

3日目は、長崎市街地から車で30分ほどの伊王島に開設した洋上風力などの訓練施設「NOA TRAINING」に向かいました。

長崎大キャンパス内のNOAは座学がメインですが、こちらは洋上風力の建設やメンテナンスの現場に携わる人材を育成するための実践が積める訓練施設。伺った「安全訓練棟」には、幅12・5メートル、奥行き7・5メートル、深さが3・5メートルの本格的な訓練用プールをはじめ、高さのある洋上風力に安全に登る訓練用のはしごなど、さまざまなトレーニングアイテムを用意します。

26年には、同敷地内で「技能訓練棟」も稼働するほか、地元の伊王島周辺の漁協とも連携協定を結び実海域で海洋機器などの試験を行う実証フィールドとしてのサービス提供の本格的な展開が始まるそうです。

同所では、風力発電の設計や開発、風の解析などを行う技術者に加え、風車に対して豊富な知識を持ち実際に修理ができたり、水中ドローンの操作などができるなど高度な技能を備えた技能者の育成も目指しています。

NOA TRAININGの見学を終え視察ツアーの行程を終了した

3日間、視察に同行頂いた松尾氏は「成長する洋上風力発電産業の人材不足に対応した人材育成が直近の目標」とした上で、「長崎は造船や養殖漁業など海と一緒に発展した町。造船が一時期調子の悪い時期があったりしましたが、洋上風力という新しい形の海洋産業をきっかけに、より一層長崎が元気になったらいいと思います」と締めくくりました。

また、田口は五島市の洋上風力発電プロジェクトに関し、「熊川さんの活躍は言うまでもなく、5年の実証実験を経て関係者の理解がだんだん深まっていったことが大きいと思います。この少しずつ広げていくというプロセスは他のエリアでも参考にすべきと思います」とした上で「私たちとしてはこうした良い事例や課題を含めて色々な地域に伝えていくことと、こうしたものを作るのが当たり前、お金を出してもらって当たり前、ではなく、作ってくれる人達に対してもう少し思いを馳せるという部分をどう構築していくかが我々の行うべきことかと考えています」と締めくくりました。

洋上風力の技術的な進化を理解するとともに、地元漁業関係者らとの時に激しくも丁寧なやり取りの上に立ち、五島の浮体式洋上風力発電の実用化がいよいよ本格的に動き出すということを改めて実感するツアーとなりました。

(取材・執筆:那須慎一)

「地方創生」をテーマに各地域の現状や課題について理解を深め、自治体や中小企業、NPOなど、地域に関わるさまざまな方達と都心の企業やビジネスパーソンが連携し、課題解決に向けた方策について探っていきます。

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」 さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~

さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~ 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~