4,8

アスリートは、運動能力だけではなく、集中力や組織力、マネジメント力など、ビジネスの世界においても十二分に通用する多数の能力を持っています。しかし現実的には、セカンドキャリアで苦労するアスリートは大勢います。それは、彼らに対するセカンドキャリア支援の少なさや、現役時代からデュアルキャリアに取り組むのを良しとしない風潮が根強いからです。そこでエコッツェリア協会では、東京都が推進する創業支援事業「インキュベーションHUB推進プロジェクト(※)」を通じ、アスリートのデュアルキャリアについて考える「アスリート・デュアルキャリアプログラム」を行うこととなりました。

今回の第2回目のプログラムでは、プロテニスプレイヤーとして活躍する傍ら、テニス解説者や日本体育大学大学院でスポーツバイオメカニクスの研究を行ってきた佐藤文平氏(多摩大学経営情報学部 専任講師)をお招きし、「アスリートにおけるデュアルキャリア思考」についてご講演いただきました。その模様をご紹介します。

なおファシリテーターは株式会社B-Bridge プロジェクトマネージャーの槙島貴昭氏が務めました。 ※インキュベーションHUB推進プロジェクトとは、東京都が2013年度より実施する創業支援事業。高い支援能力・ノウハウを有するインキュベータ(起業家支援のための仕組みを有する事業体)が中心となって、他のインキュベータと連携体(=インキュベーションHUB)を構築し、それぞれの資源を活用し合いながら、創業予定者の発掘・育成から成長段階までの支援を一体的に行う取組を支援し、起業家のライフサイクルを通した総合的な創業支援環境の整備を推進します。

プロアスリートの価値は「勝つこと」ではない

多摩大学経営情報学部 専任講師の佐藤文平氏

多摩大学経営情報学部 専任講師の佐藤文平氏

早稲田大学在学時にインカレで日本一となり、その後、大学院でスポーツ科学を研究しながらプロテニスプレーヤーとして活躍。現在は解説者などの形でテニスに関わりながら、多摩大学経営情報学部で、スポーツとジェロントロジー(老年学)やメディア、地域との関係性などを教えている佐藤文平氏。デュアルキャリアについて語る前提として、佐藤氏はまず「夢」を持つ効果について語りました。

「アメリカの心理学者アブラハム・マズローは人間の欲求を5段階で表しましたが、夢というものは高次の欲求に属すものです。しかし高校生や大学生に夢を聞いてみると、それまでの失敗体験や成功体験が邪魔をして、夢を持てなかったり、持っていても口に出せない人が意外と多くいます。でも、夢がなくてはなかなか行動に移すことはできません。 僕はプロテニスプレーヤーとして世界中を回りましたが、中にはとても治安が悪い場所も数多くありました。でも、夢の達成のためであれば、そんなところでも問題なく行けるんです。つまり夢とは、自分が何になりたいのか明確化するためのものなのです」(佐藤氏、以下同)

デュアルキャリアは、現役時代に競技に打ち込みながら、並行して別のキャリアを考え、歩むものです。どちらか一方をおざなりにしては成立せず、どちらに対しても本気になって臨まなければならないものです。それだけに、行動の原動力となる夢が必要だと佐藤氏は言うのです。さらに佐藤氏は、アスリートがデュアルキャリアを歩む上で「オリジナルの価値」を見出すことも大切だと説明します。

「プロアスリートの価値は『勝つこと』ではありません。勝利に価値を求めるなら、それこそ錦織圭クラスの選手にスポンサードしなくては広告露出や販促につながらないのです。大多数のアスリートは、自分だけのオリジナルの価値を見出さなくてはならないと考えています」

佐藤氏オリジナルの価値とは、例えば「自分にしかできない経験を世に伝えること」です。その例として、人気テニス漫画『ベイビーステップ』への取材協力事例を挙げました。

「『ベイビーステップ』は、主人公がただ努力をして強くなっていくだけではなく、スポンサーの見つけ方やトレーニングの仕方、遠征の過酷さなど、競技の裏側にも迫った作品です。僕は、そうした裏側の情報を作者の方に伝える代わりに取材協力費をいただき、そのお金で各国に遠征に行っていました。ベイビーステップの主人公は、僕と同じく遅咲きの選手ですので、きっと僕の経験が生きると思い協力を申し出たんです」

佐藤氏のように、独創性ある価値を世の中に提供してスポンサーを集める行為は、スポーツ界に限らずあらゆるビジネスシーンで必要な行動です。つまりアスリートは、意識しているいないの違いはあれど、日々自らの価値を世の中に提供しながら活動をしているとも言えるのです。それは、デュアルキャリア形成において非常に重要なことでもあります。

デュアルキャリア思考に向いているアスリートの条件

しかし、デュアルキャリアに取り組むのは簡単ではありません。実際、佐藤氏のテニス仲間の多くは、スクールコーチなどテニスに関連する職をセカンドキャリアに選んでいると言います。

「デュアルキャリアは現役時代から覚悟を持って臨まなければなりません。しかし多くのアスリートは、成績を出すためにひとつのことだけに集中して突き進んでいますから、引き出しがひとつしかないんです。もちろん、何かをするのに遅すぎるということはありませんが、その決断自体も決して簡単なものではないことも知っておくべきでしょう」

では、佐藤氏の場合はなぜデュアルキャリアの道を突き進むことができたのか。それは「プロテニスプレーヤーとして活躍する」よりも先に「大学教員になる」という夢を抱いていたからこそ、研究者として、そしてアスリートとして二足のわらじを履くことができたと話します。その一方で、デュアルキャリアを選択したことは必ずしも周囲から称賛されたわけではありません。むしろ「選手として駄目だったときの保険」「練習時間を削るのは元も子もない」といった批判にもさらされた言います。しかし佐藤氏は「そんな批判に負けてへこたれるくらいなら、デュアルキャリアを選択しない方がいい」と、強く訴えました。

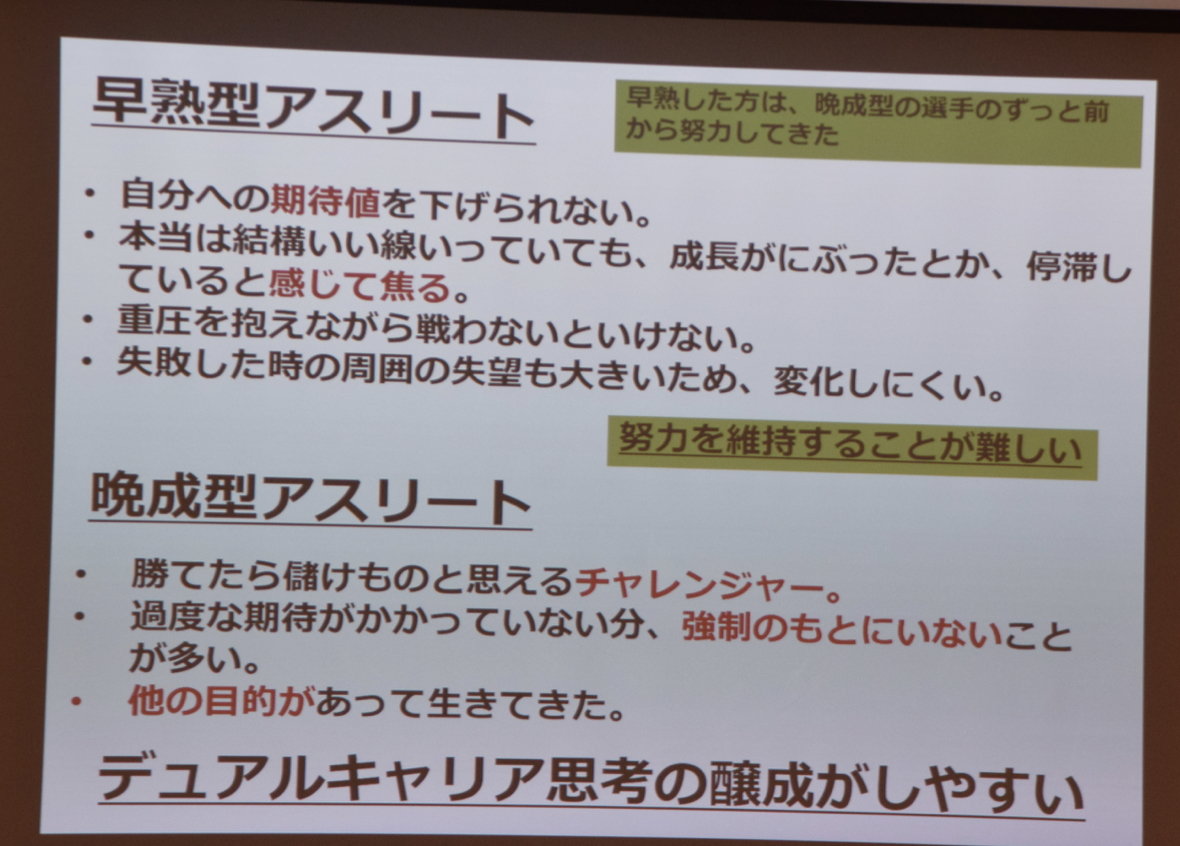

また、アスリートの中でも、晩成型のアスリートの方がデュアルキャリアに向いているという見解も示しました。

「早熟型のアスリートの場合、若い頃から活躍をしている分、伸びなくなった時に『こんなはずではない』という思いを抱きやすくなります。一方、僕もそうですが、晩成型のアスリートは『負けてもともと』と割り切って競技に望んでいる部分があります。いい意味でプライドが高くないことは、デュアルキャリア思考の醸成に有効なんです」

そして、アスリートのデュアルキャリア思考において最も重要なものは「自分にとって一番の武器を失ったとき、何が手元に残るのかを考える」ことだと説きました。アスリートの場合、現役時代の一番の武器は自らが取り組んだ競技ですが、そこから離れたとき自分は何ができるのか、何に興味を持てるのかが大切になるというのです。そのように自分を見つめ直すことは引退後の道を広げるだけではなく、競技面にもプラスの効果を発揮し得ると、佐藤氏は話しました。

早熟型の場合、若い頃から成功体験を積んでいることが他のキャリアを考える際の妨げになる可能性があると、佐藤氏は話しました

早熟型の場合、若い頃から成功体験を積んでいることが他のキャリアを考える際の妨げになる可能性があると、佐藤氏は話しました

デュアルキャリア思考を身につけるための4つのキーワード

ファシリテーターを務めたB-Bridge プロジェクトマネージャーの槙島貴昭氏

ファシリテーターを務めたB-Bridge プロジェクトマネージャーの槙島貴昭氏

最後に佐藤氏は、デュアルキャリア思考を身につけていくために必要な4つのキーワードを紹介しました。

(1)My GDPを高める (2)"二兎を追え"しかも全力で (3)セカンドという考えではなく、トータル (4)一期一会

「アスリートとはいえ、24時間運動し続けているわけではないので、スポーツ以外の知識や経験、人脈、資格を得ることは不可能ではありません。それらはアスリートとしても、その後のキャリアを考える上でも必須のものだと思います。また、僕は全力で二兎を追うことをポリシーとしています。それくらいの覚悟がなければデュアルキャリアは成り立たないと思うんです。 さらに、アスリートとしてだけではなく、自分自身の人生を豊かにしていくためには何をすべきか、つまりセカンドキャリアではなくトータルキャリアとして考えることも大切です。そして一期一会の出会いを大切にしていくべきです。僕も人との出会いを大切にしてきたからこそ、道が拓けたと感じています」

自分自身の価値を高めるために投資を惜しまず、デュアルキャリアを歩む覚悟を決める。さらに、人との出会いを大切にしながら、長期的な視点に立って動いていくことが、デュアルキャリア思考には欠かせない。こうしたメッセージを伝え、佐藤氏の講演は幕を閉じました。

今回佐藤氏は、「周囲からの批判にへこたれるくらいならデュアルキャリアなど考えないほうがいい」という強烈なメッセージを残してくれました。それほどの本気が必要であることは間違いないものの、裏を返せば、覚悟ができればデュアルキャリアを歩むことができるはずです。佐藤氏のメッセージを受けて多くの人が"本気"でデュアルキャリアを考えるようになることを期待したいと思います。

おすすめ情報

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 3

さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~

さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~ - 4

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク

- 6

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース 高知県須崎市 東京講座

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース 高知県須崎市 東京講座 - 7

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 8

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 9

大丸有ゼロカーボンスクール第3クール~丸の内で学ぶ地球と未来のこと~

大丸有ゼロカーボンスクール第3クール~丸の内で学ぶ地球と未来のこと~ - 10

【レポート】時を越えて息づく価値 文化的資産の継承から学ぶ、身近なモノ・コトの再発見

【レポート】時を越えて息づく価値 文化的資産の継承から学ぶ、身近なモノ・コトの再発見