7,9,13

地球温暖化対策として世界中でカーボンニュートラルの取組が進行する中で、エネルギー関連企業には、環境負荷が低く地球に対してクリーンで、誰もが使いやすいエネルギーの創出が求められています。日本最大手にして世界最大の都市ガス事業者である東京ガスグループもまた、新時代を担うクリーンエネルギー分野に積極的に取り組んでいます。

クリーンエネルギーにはいくつかの種類がありますが、その中でも東京ガスグループが注力しているのが「e-メタン(合成メタン)」という、水素とCO2を合成することで製造するエネルギーです。このe-メタンにはどのような魅力が隠されているのでしょうか。そして、新たなクリーンエネルギーを広めていくことで、私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか。東京ガス株式会社でe-メタン事業を推進する髙須俊樹氏(グリーントランスフォーメーションカンパニーe-methane推進部事業推進第一グループ主任)にお話を伺いました。

次世代を支えるクリーンエネルギー「e-メタン」とは

東京ガス株式会社の髙須俊樹氏

東京ガス株式会社の髙須俊樹氏

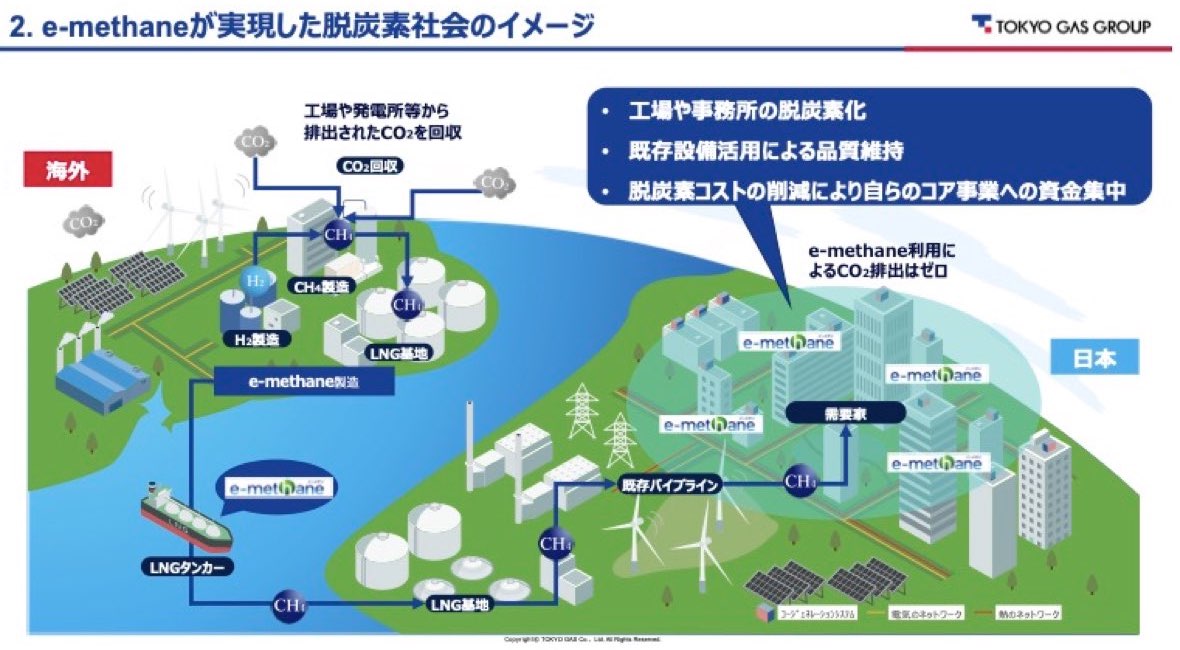

e-メタンとは、発電所など企業の事業活動の途中で排出されるCO2を回収し、再生可能エネルギーなどから製造されたクリーンな水素と合成(メタネーション)して作られるメタンのことです。本来であれば大気中に放出されていたCO2をリサイクルして都市ガスの主成分であるメタンを作り出すことで、燃焼しても実質的に大気中のCO2は増加せず、カーボンニュートラルに貢献できるエネルギーといえます。その他にも、e-メタンを導入する意義は複数あると髙須氏は説明します。

「日本の民生、産業部門のエネルギー消費量のうち、6割超は電化が難しい熱需要となっています。e-メタンを用いれば、この分野の脱炭素化に貢献できるでしょう。加えて、LNG(液化天然ガス)で使用している既存のインフラをそのまま活用できることも利点です。水素やアンモニアといった他の脱炭素燃料の場合、新たに専用のインフラを整える必要があり、輸送コストの低い沿岸部での使用に限られるなどの制限が生じてしまいます。e-メタンはコスト面での競争力が高いだけでなく、内陸部を含むより多くのお客様に対して既存の都市ガスパイプラインを活用して脱炭素価値を届けることができます。また、エネルギーセキュリティの向上や、カーボンニュートラルへの速やかな移行の実現、今後LNGの需要が高まるアジア諸国に対してe-メタンの技術を広めることでグローバルな脱炭素化に貢献できるなど、様々なメリットが得られます」(髙須氏、以下同)

2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」の中でも、e-メタンは幅広い分野での活躍が期待される次世代エネルギーとして位置づけられています。具体的な数値としては、2030年度には都市ガス供給量のうちの1%をe-メタンまたはバイオメタンに置き換えるとされています。2050年度には都市ガスのカーボンニュートラル化を実現するとも謳われています。

東京ガスとしても、2030年度には供給する都市ガスパイプラインにe-メタンを導入すべくロードマップを策定。メタネーションの技術自体はすでに確立しており、現在は自社研究施設での小規模実証、国内における中規模なe-メタンの地産地消プロジェクト、国外における大規模なサプライチェーンの構築プロジェクトの推進など、国内外の他企業と連携しながら普及に向けた動きを進めています。

「e-メタンの普及が実現した社会では、需要家の皆様は工場や事務所の熱需要の脱炭素化だけでなく、既存設備の活用による製品の品質維持や、脱炭素化コストを削減した分を自社のコア事業に投下できるといった付加価値を得ることも可能です。東京ガスの商材の一つであるコージェネレーションシステム(燃料を燃焼させ発電し、発生する熱を回収するシステム)の導入にも積極的に取り組み、エネルギーを有効利用しながら、社会全体におけるエネルギーの最適化を実現していきたいと考えています」

髙須氏は、「こうした社会を実現するe-メタンの取り組みは、大丸有エリアにおける環境に配慮したまちづくりを推進する上でも重要なもの」とも語りました。

e-メタンが実現し、普及した社会のイメージ

e-メタンが実現し、普及した社会のイメージ

e-メタン普及の現状と課題

e-メタンに注目しているのは日本だけではありません。アメリカをはじめ、オーストラリアやマレーシアなどでも、e-メタンの大規模生産に取り組む企業が増えています。東京ガスも海外で複数のプロジェクトを展開し、日本へのe-メタンの大規模な輸出を検討しています。

例えば、東京ガスが他社と連携して取り組む「ReaCH4プロジェクト」は、髙須氏が「ガス業界のフラッグシッププロジェクト」と評するものです。メタネーションに必要な再生可能エネルギー資源が豊富であり、既存の水素・CO2パイプライン網が整備されているアメリカのテキサス・ルイジアナ州近傍でe-メタンを製造し、日本に輸出するという大規模なサプライチェーンの構築を目指しています。

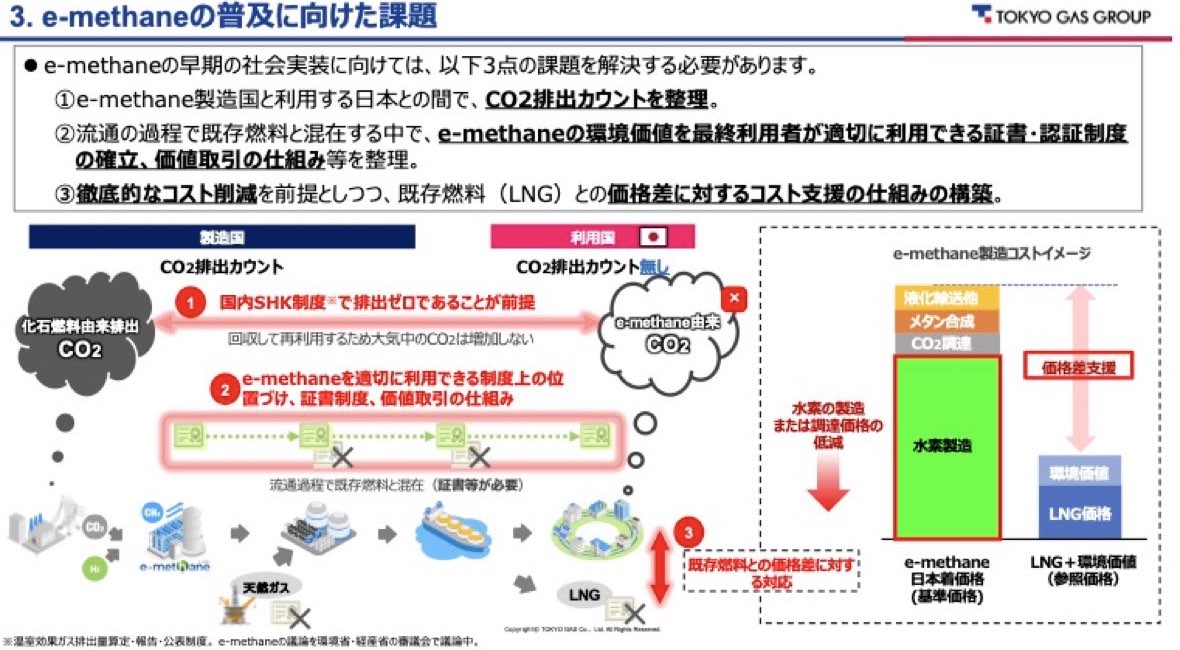

このようにe-メタンを取り巻く環境は世界的に活気づいていますが、一方で普及に向けた課題も少なくありません。髙須氏は次の3点を挙げました。

① e-メタンの製造国と利用国(日本)間でのCO2排出カウントの整理

CO2の回収は製造国で行われますが、それによって製造されたe-メタンをエネルギーとして使用した際に排出されるCO2が、製造国と利用国の制度(CO2排出量報告制度等)でどのように扱われるかを整理する必要があります。e-メタンの製造国と利用国側の両方で計上する(2重計上)ことを回避することを前提に、両国の企業レベル・国レベルで整理を進める必要があります。

② e-メタンの環境価値を適切に証明できる制度の確立

e-メタンは流通過程で既存燃料と混在するため、そのままではe-メタンの利用者がクリーンエネルギーを採用している企業であることを証明することができない状況にあります。そのため、利用者がe-メタンを使っていることを証明するために、既存燃料と区別するための制度や仕組みを整える必要があります。

③ 既存のLNGとの価格差を埋めるための仕組みづくり

コスト面では既存のLNGの方が安価であるため、e-メタンの利用を促進するためには、価格差を埋めるための仕組みや、補助金制度を活用した支援が求められます。

e-メタン普及に向けた課題

e-メタン普及に向けた課題

もちろん、こうした課題の解決に向けた取り組みも進められています。

①については、国際的に汎用的なルールを作ることは時間を要するため、まずは民間企業同士でCO2の排出計上に関わる交渉・調整を行って合意書を締結し、本合意を当該国家同士で認めて頂く方針で取り組んでいます。

②については、ガス体(気体)エネルギーにおける国内初の証書制度である「クリーンガス証書」が2024年4月から運用開始されました。この証書制度を普及させることで、国内の利用者はe-メタンの脱炭素価値を享受しやすくなります。今後は、海外サプライチェーンの各所においてe-メタンであることを証明するための取組を進めていきます。

③については、2024年10月に成立した「水素社会推進法」によって、e-メタンや水素、アンモニアといった次世代エネルギーの利用に際し、GX経済移行債を原資とした補助金が活用できるようになりました。加えて、現在政府とガス業界が連携して託送料金を活用した短期的な制度を構築中であり、今後はさらにその先のe-メタンの導入拡大を見据えた中長期的な制度設計にも取り組む予定です。これらの取り組みを推進することで、できる限り低コストで需要家にe-メタンを提供することを目指していくとしてます。

その他、コスト削減の観点では、メタネーション技術のさらなる開発も重要な取り組みとなります。既存技術を応用したハイブリットサバティエ方式と呼ばれる技術は、従来方式と比べて総合効率を高めるだけでなく、デバイスの小型化によるコストダウンが期待されています。また、国内におけるe-メタンの小規模実証や中規模な地産地消の取り組みも、e-メタンの国内制度上の位置づけを確立することに加えて、熱分野の脱炭素化を要望している国内需要家へのe-メタンの早期展開を実現する上で重要な役割を担います。東京ガスのメタネーション実証設備は、先ほど述べたクリーンガス証書制度における「クリーンガス製造設備」の認定を日本で初めて取得しており、e-メタンの環境価値移転の先駆けとなっています。

今後も、様々なステークホルダーと協力しながらe-メタンの普及拡大を促進し、政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」に貢献していく方針です。

大丸有との連携でe-メタンを前進させる

近年、日本における都市ガスの利用量は減少傾向にあります。しかし、企業のDX推進や家庭のスマート化の普及などにより、エネルギーに対する需要そのものは今後も増加する可能性があります。こうした社会環境の中で都市ガスに寄せられる期待は大きいですが、従来の都市ガスは環境負荷が課題とされてきました。

今回紹介したe-メタンは、都市ガスが抱えていた課題を解決し、社会の発展を支えるエネルギーとして注目されています。この期待に応えるためにも、東京ガスグループは大丸有の企業等と連携して、ニーズを調査したり、技術革新の方法を検討したりしながら、e-メタンの普及をさらに前進させていく考えです。

最後に、髙須氏はe-メタンの普及に向けた決意を語りました。

「本日お話ししたように、e-メタンは日本の熱需要の脱炭素化への貢献度が高いだけでなく、既存のLNGインフラをそのまま活用できるため、需要家の皆様はさまざまなメリットを享受頂けます。先ほど紹介した業界のフラッグシップであるReaCH4プロジェクトの実現に向けては、原材料調達からプラントエンジニアリング、輸送、通関、制度設計、マーケティングに至るまで、サプライチェーンの上流から下流のすべての領域を手掛ける必要があり、多くの困難が待ち受けていますが、様々なバックグラウンドを持つメンバーが一丸となってこの前例のないプロジェクトの実現に向けて日々挑戦を続けています。e-メタンに対する皆様の期待も非常に大きいと認識していますので、外部環境の変化にも負けずに足元の課題を一つ一つクリアし、2030年度のe-メタンの導入を目指してこれからも邁進していきます」

これからの社会に求められる新しいクリーンエネルギーがどのように発展していくのか。その未来に期待が高まります。

大丸有エリアとの連携への期待を語る髙須氏(左)とインタビューを行うエコッツェリア協会の田口(右)

大丸有エリアとの連携への期待を語る髙須氏(左)とインタビューを行うエコッツェリア協会の田口(右)

おすすめ情報

注目のワード

人気記事MORE

- 1

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 2

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 3

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 4

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】

【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 5

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 6CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」

- 7

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 8

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~

3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 9

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造 - 10

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】

【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】