4,8,11

3日間にわたって行われた「丸の内サマーカレッジ」の2日目は、世界と未来に視野を広げ、新たな価値観と出会う講演です。午前の講演では、16時間の時差があるシリコンバレーと大手町をオンラインでつなぎ、グローバルな視点を育みます。午後には、キャリアの築き方というテーマで、自らの経験を活かしながら地域や社会のために活躍の場を広げていく方々の話も伺いました。その後は、学生の皆さんが思いをアウトプットするワークショップと盛りだくさんの一日となり、真夏の大手町が熱気に包まれました。

<2日目>

・講演3 「グローバルな視点を体感しよう」

・・・桝本博之氏(B-Bridge International, Inc. President&CEO)

・講演4「"キャリア"を築くとは?」

・・・辺見珠美氏(富岡町議会議員)

・・・岡本克彦氏(KANYO DESIGN Lab./こすぎの大学主宰/NPO法人CRファクトリー 理事)

・ワークショップ1「テーマ検討」

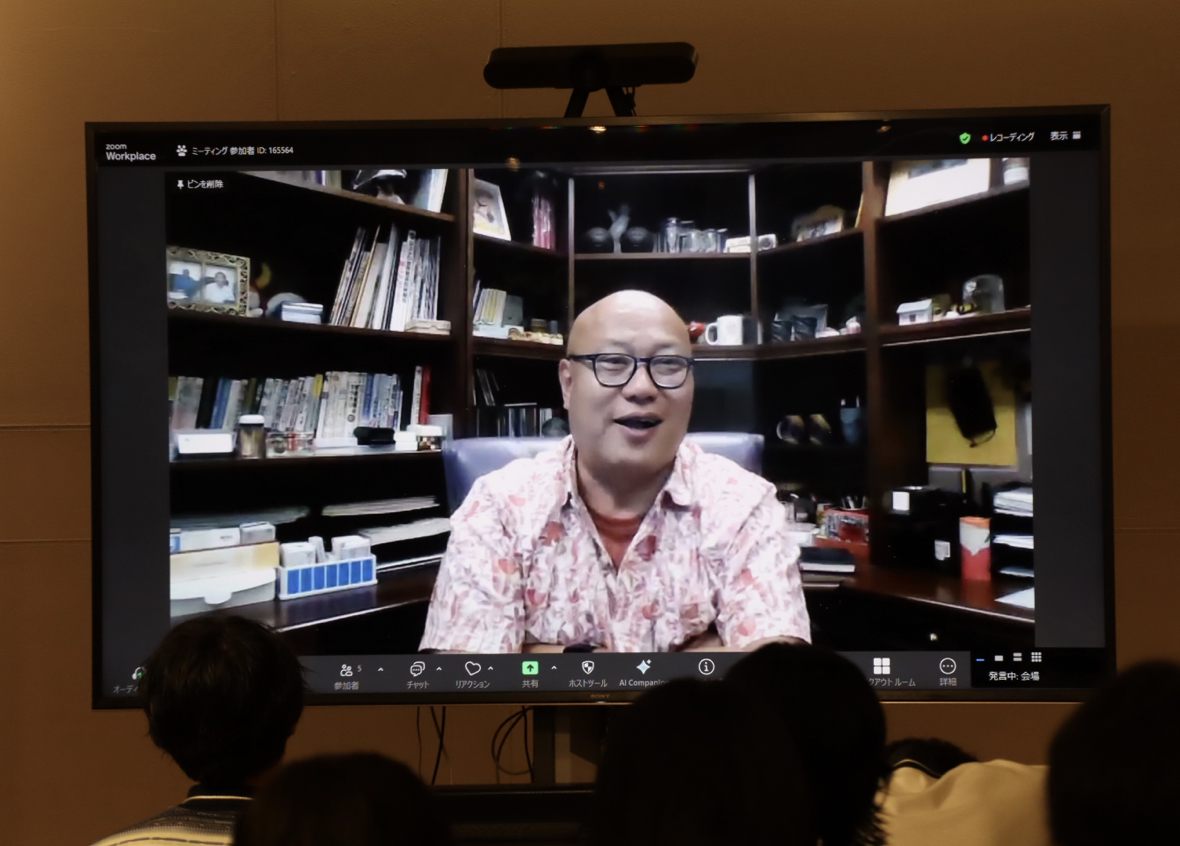

講演3 「グローバルな視点を体感しよう」桝本博之氏

桝本博之氏

桝本博之氏

「アメリカではすぐに名前を呼ぶんです。これは人間関係をつくる上でのコミュニケーションの一つ。質問がある場合はぜひ『ヒロさん』と呼んでください」そう話したのは、シリコンバレー在住の桝本博之氏。この日の講演では、学生が世界に目を向けるための視点が語られました。会場とオンラインでつなぎ、「interactive(双方向)」な場を目指して、参加者同士の自己紹介・他己紹介によるアイスブレイクが行われました。

桝本氏が大切にするのは、「proactive(積極的に・能動的に)」と「mindset(マインドセット)」の考え方。互いにやりとりをしながら、自分自身の考えを持とうと呼びかけました

桝本氏は、大学時代はバンドやアルバイトに明け暮れ、海外放浪も経験。学校以上に社会から学んだといいます。卒業後は大手化学メーカーに就職し、後にシリコンバレーのバイオテックに転職。2000年にB-Bridge Internationalを設立し、日本企業の支援やアントレプレナーシップ教育にも関わっています。

人生の大きな転機は、阪神・淡路大震災。神戸に住んでいた桝本氏も、知人を亡くし、家を失いました。その日に子どもも生まれ、「どうしよう」と悩んだ経験から、「悩まない人生」のために、「知識をつける」「とりあえず動く」と決めました。その後、ヘッドハンティングを受けてすぐに会社を辞め、シリコンバレーに飛び込みます。

「シリコンバレーには何があると思う?」という桝本氏の問いに、会場からは「Apple」「Meta」「X」などの声が上がりました。桝本氏は、金鉱を求めて人が集まったゴールドラッシュのDNAが今も息づいているのではと補足しました。人口1%の地域から全米の14%の特許が生まれ、技術・人材・資金が集まり、イノベーションが起こる。起業家、メンター、インキュベーター、アクセラレーター、投資家などシリコンバレーに集う人を支える「エコシステム」が形成されているのも特徴だと語ります。

さらに、「イノベーションの本質は『常識を覆すこと』」だと強調します。馬車が車に、タクシーがUberに変わったように、既存の価値を否定し、新たな価値を創造する力がイノベーションであると説明しました。シリコンバレーには「Fail Fast(早く失敗する)」という文化があり、失敗から学ぶ姿勢が称賛されます。イーロン・マスクらもこの地を「イノベーションのメッカ」として活用していると紹介し、世界に飛び出すことも考えてほしいと語りました。

桝本氏は「挑戦者に不可欠なものは?」と問いかけ、学生からは「常識」「覚悟」「貪欲さ」などの声が上がります。これに対して、スティーブ・ジョブズの初期のマーケティング戦略を支えた重要なアドバイザー、レジス・マッケンナの言葉を引用し、「ネットワーク」と「好奇心」が鍵だと答えました。なぜ?」という好奇心を持って相手に問いかけ、自分にないものを補い合えるパートナーを探すことの大切さを伝えました。

左:積極的かつインタラクティブな会話が続く

左:積極的かつインタラクティブな会話が続く

右:講義の感想をシェアする場面も

また、学びの場は教室に限らず、重要なのは「自分の考え方」だと話しました。マインドセットを変えるには「人・場所・プロセス」の3要素が必要で、特にデザイン思考は0から1を生み出す力を持つと説明します。世界に共通の常識はなく、日本の世界競争力ランキングは38位で、自分に満足している人は10%であるといわれています。「人と違っていい。むしろ違うことが大事だ」と力強く語りました。

質疑応答では「個人が変わっても社会は動かせる?」「異なる意見との折り合いは?」といった質問が寄せられ、桝本氏は「体験を持ち帰って仲間を増やし、積極的に働きかけてほしい」と回答。また、「嫌いな人を作らない」という自身のミッションを踏まえて、共感と対話の重要性を説きました。「個人のマインドセットが変われば、社会も変わる。自分らしい未来を切り拓いてほしい」という思いが込められた講演でした。

講演4-1「"キャリア"を築くとは?」辺見珠美氏

辺見珠美氏

辺見珠美氏

昼食後は、さまざまなキャリアを持つ2名のゲストにお話を伺います。福島県富岡町議会議員の辺見珠美氏は2024年から議員として活動するほか、「とみおかこども食堂実行委員会」や「きゃべつの葉っぱ運営委員会」など、地域や福祉に関わる活動を行っています。また、移住事業にも携わるなど、目の前のまちづくりに誠実に向き合いながら、自ら選び行動してきました。

東京都出身で、大学では原子力と放射線について学んでいた辺見氏にとってのターニングポイントは、2011年の東日本大震災。就職活動中、第一志望の企業の原発を見学した直後に震災が起こり、キャリアを見直します。同年6月、放射線測定のボランティアで福島県飯舘村を訪れたときに、避難直前にもかかわらず畑を森に返すため木を植える高齢者の姿に衝撃を受け、「東京にいてはわからない現実」があることを痛感。福島の状況を知りたいと学習支援のボランティアに参加しました。

2012年、福島大学サテライトの放射線担当職員として福島県川内村に移住しました。免許も一人暮らしの経験もない中での生活。シャンプーが凍るほどの寒さなど、福島での生活は東京とは全く異なるものでした。結婚・離婚を経て、いわき市、富岡町へと移り、移住支援事業に携わります。

富岡町は福島県の東南部に位置する東北の玄関口。福島第二原発が存在している町で、事故こそなかったものの全町避難となりました。春には全長2.2kmの桜並木での桜祭りや、夏には400年続く麓山の祭りが開催され、四季を通じて温かさのある地域です。一方で、人口約1万1,000人のうち約7,000人が避難生活を続けており、コミュニティの崩壊といった課題も生まれました。「課題を嘆くのではなく、方法を模索して取り組む姿勢が大切」と辺見氏は語ります。

移住者同士の交流もあり、心から気を許せる友人もできたといいます。地域づくりのキーワードは「まず自分を大切にすること」。楽しさを生み出すのは自分自身であり、暮らしやすい環境を自ら整えることが、周囲や地域全体を良くすることにつながります。

2024年3月、辺見氏は富岡町議会議員選挙に立候補し、当選。きっかけは、震災後に転入した人々の声が反映されていないことへの問題意識でした。居住者約2,600人のうち、転入者は約1,600人。しかし議員の多くは地元出身者で、移住者や若者、女性の声が届きにくいと考え、辺見氏はその「声」を伝えたいと感じるようになりました。選挙期間中は、寒さ対策としてはんてんを羽織り、電動自転車で町を回る姿勢が共感を呼びました。

「震災の影響を受けた富岡町を「道半ば」と語る辺見氏。多くのものが失われた「余白だらけの町」だからこそ、新しいことに挑戦する面白さがあると話しました。

質疑応答では、地方移住を考える学生に「先輩移住者を探し、敬意を持って地域と接することが大切」と自身の経験を踏まえて助言しました。移住者としては初の議員となった辺見氏。福島に根を張り、経験を糧に富岡町を明るく盛り上げる姿勢が印象的でした。

講演4-2「"キャリア"を築くとは?」岡本克彦氏

岡本克彦氏

岡本克彦氏

NECグループでブランド戦略を担当した後に独立し、KANYO DESIGN Lab.や「こすぎの大学」を主宰し、NPO法人CRファクトリー理事も務めるなど、幅広く活躍されている岡本克彦氏。キャリアチェンジを「中退」と表現し、会社への愛着は持ちつつも執着しない姿勢を大切にしています。

岡本氏は、10年ごとに社会の「当たり前」が変化していると振り返り、人生100年時代でスキルや人間関係など多様な資産を築く「マルチステージの人生」が求められるといいます。一生涯変化が必要な社会で何ができるのか。学生との対話では、「挑戦するマインド」「実体験を重ねる」「好奇心を持つ」などの声が上がり、岡本氏は「選択肢を持つこと」と思い通りにいかない時に備える「柔軟性」が必要だと述べました。

かつて携帯電話の商品企画に携わっていた岡本氏。2008年のiPhone登場に危機感を覚え、「Thinking out of the box(箱の外に出て考えよう)」の考えで、会社の枠を越え社外の人々との交流を始めました。「企業間フューチャーセンター」を立ち上げたエコッツェリア協会の田口ともこの頃に知り合いました。出会いにより視野が広がり、社内でもコミュニティ活動をスタート。コラボレーションによる新商品開発にもつながりました。

2013年、武蔵小杉に「こすぎの大学」というコミュニティを立ち上げ、ゆるやかな継続型の活動を展開。活動は150回以上に及びます。地域と会社の社員との交流も生まれ、仕事のモチベーションや業績にも好影響を与えています。

これらの経験から岡本氏は「公私混合」という働き方を提案しています。仕事とプライベートを少しずつ混ぜ合わせることで、生活も仕事も楽しくなるという考え方です。実践には「主語を自分にする」ことが大切で、自分が楽しいからやるという姿勢が、結果的に周囲にも良い影響を与えます。

また、コミュニティを続けるためには「微責任」が鍵。1%くらいの小さな責任感を多くの人が持ち寄れば、大きな力になります。「こすぎの大学」も月1回の活動を無理なく続け、参加者それぞれが無理のない範囲で価値を提供しています。「関与と対話」、つまり、プロセスに関わることで結果にも寛容になれると締めました。

質疑応答では、「公私混合」の具体例や「よいコミュニティの条件」について質問が寄せられました。地域活動では自分自身の「やりたい」「わくわく」といった気持ちを大切に、他のコミュニティとも緩やかにつながり、苦手なことも誰かの得意で補い合える関係性が重要と話しました。

クロストークでは共通の思いを持つことに盛り上がった

クロストークでは共通の思いを持つことに盛り上がった

辺見氏、岡本氏のクロストークでは、「自分のため」や「わくわく」がキーワードに。「楽しいから続けることができる」と辺見氏。岡本氏も、「自分を主語にするためには、関わりのなかで自分を見つけることが大切」と話します。

最後に、辺見氏からは、「私はとにかく動いたらこうなったので、ぜひ行動してほしい」。岡本氏からは「あえて困難な道を選ぶと、自分にしかない体験や出会いが生まれ価値観が広がります。遠回りもいいですよ」というエールが送られました。

休憩時間にも二人の周りには学生が集まり、熱心に話を聞く姿が見られました。社会に出た先の選択肢は広がっており、経験がキャリアと人生を形づくる実感を得た時間となりました。

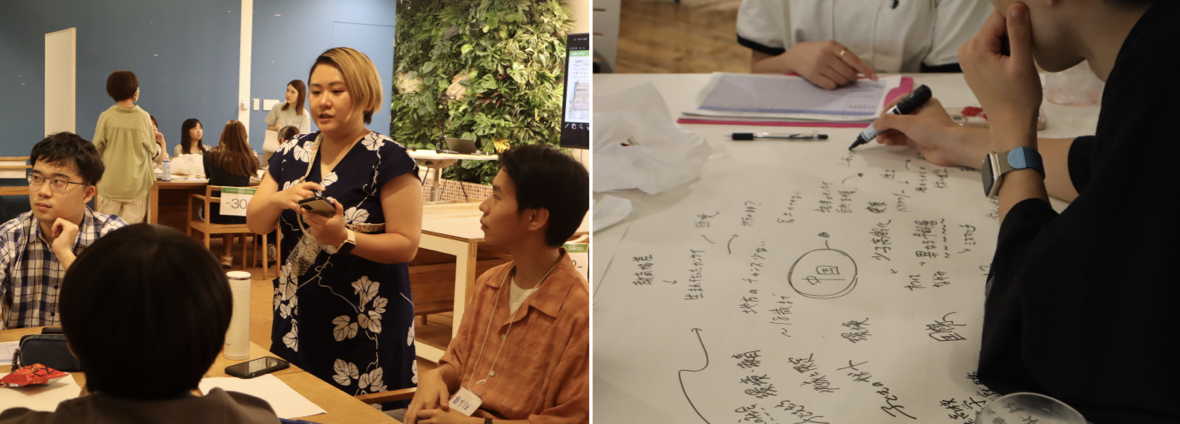

ワークショップ1「テーマ検討」

3日目の発表に向けたワークショップが始まります。最終日の発表テーマは「創りたい未来に向けて『わたし」ができること」。初めて出会った仲間とプレゼンの方向性を話し合います。

2日目の開催にあたり、エコッツェリア協会の田口からは「社会に出ると正解はなく、自分で答えを作って進める必要があります。『How(どのように)』ではなく、『Why(なぜ)』を考えてみましょう」というメッセージがありました。意見が煮詰まると休憩を挟んだり、他チームの様子を見たりと、柔軟に進める姿勢も見られました。

左:ゲストの皆さんもサポート

左:ゲストの皆さんもサポート

右:考えを書き出していく

方向性を見直すチーム、意見の集約に時間がかかるチームなど、課題はさまざまでしたが、対話を続けることで確かな変化が生まれていました。普段の学校生活では得られない経験を通じて、自分の言葉で思いを伝える力を育む学生たち。どんなアイデアが形になるのか、期待が高まります。

おすすめ情報

-

【レポート】大丸有に集い、語り、未来への一歩を踏み出そう Day 3

丸の内サマーカレッジ2025 2025年8月13日(水)~15日(金)開催

-

【レポート】大丸有に集い、語り、未来への一歩を踏み出そう Day 1

丸の内サマーカレッジ2025 2025年8月13日(水)~15日(金)開催

-

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

2025年11月5日(水) 15:00~18:00

-

【レポート】AI時代に求められるコミュニティマネジャーの価値と役割

丸の内コミュマネ大学~AI×コミュニティの未来~ 2025年7月10日(木)開催

イベント

注目のワード

人気記事MORE

- 1

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~

【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】

【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 3

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト

丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 4CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」

- 5

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬

大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 6【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク

- 7

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 8

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」 - 9

【募集開始!】丸の内サマーカレッジ2025

【募集開始!】丸の内サマーカレッジ2025 - 10